お知らせ・お役立ち便覧 NEWS

化学規制

2024.11.27

消防法とは?該当する有機溶剤、指定数量の考え方などもわかりやすく解説

火災の予防などに関する法律である消防法と、有機溶剤との関わり、指定数量の考え方などをわかりやすく解説します。

目次

消防法とは?

消防法とは、火災の予防や警戒、消火活動、災害でけがをした人の搬送を適切に実施するため、建物などの防火、消防上必要な規制を定めた法律です。

引火性の液体は消防法で規制されます。一般的に洗浄や溶解で使う有機溶剤のほとんどは引火性がある液体ですので、消防法の規制対象です。

消防法上の危険物

消防法では、火災・爆発を起こす恐れがある物質を危険物として定め、性質ごとに以下の表のように第1~6類に分類しています。

消防法 危険物

※「▼」をクリックすると表が開きます。

| 類別 | 性質 | 状態 | 品名 |

| 第1類 | 酸化性固体 | 固体 | 1 塩素酸塩類 |

| 2 過塩素酸塩類 | |||

| 3 無機過酸化物 | |||

| 4 亜塩素酸塩類 | |||

| 5 臭素酸塩類 | |||

| 6 硝酸塩類 | |||

| 7 よう素酸塩類 | |||

| 8 過マンガン酸塩類 | |||

| 9 重クロム酸塩類 | |||

| 10 その他のもので政令で定めるもの | |||

| 11 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの | |||

| 第2類 | 可燃性固体 | 固体 | 1 硫化りん |

| 2 赤りん | |||

| 3 硫黄 | |||

| 4 鉄粉 | |||

| 5 金属粉 | |||

| 6 マグネシウム | |||

| 7 その他のもので政令で定めるもの | |||

| 8 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの | |||

| 9 引火性固体 | |||

| 第3類 | 自然発火性物質および禁水性物質 | 固体または液体 | 1 カリウム |

| 2 ナトリウム | |||

| 3 アルキルアルミニウム | |||

| 4 アルキルリチウム | |||

| 5 黄りん | |||

| 6 アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く。)及びアルカリ土類金属 | |||

| 7 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。) | |||

| 8 金属の水素化物 | |||

| 9 金属のりん化物 | |||

| 10 カルシウム又はアルミニウムの炭化物 | |||

| 11 その他のもので政令で定めるもの | |||

| 12 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの | |||

| 第4類 |

引火性液体 |

液体 |

1 特殊引火物 |

| 2 第1石油類 | |||

| 3 アルコール類 | |||

| 4 第2石油類 | |||

| 5 第3石油類 | |||

| 6 第4石油類 | |||

| 7 動植物油類 | |||

| 第5類 | 自己反応性物質 | 固体または液体 | 1 有機過酸化物 |

| 2 硝酸エステル類 | |||

| 3 ニトロ化合物 | |||

| 4 ニトロソ化合物 | |||

| 5 アゾ化合物 | |||

| 6 ジアゾ化合物 | |||

| 7 ヒドラジンの誘導体 | |||

| 8 ヒドロキシルアミン | |||

| 9 ヒドロキシルアミン塩類 | |||

| 10 その他のもので政令で定めるもの | |||

| 11 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの | |||

| 第6類 | 酸化性液体 | 液体 | 1 過塩素酸 |

| 2 過酸化水素 | |||

| 3 硝酸 | |||

| 4 その他のもので政令で定めるもの | |||

| 5 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |

有機溶剤は第4類危険物の引火性液体に該当するものが多いです。(メチレンクロライドやトリクロロエチレンなど例外もある)

さらに第4類危険物は引火点によって以下のように分けられます。※引火点とは、火を近づけたときに火が付く最低の温度です。引火点について詳しく知りたいという方は関連記事の「引火点と発火点」でわかりやすく説明しているので併せてお読みください。

第4類危険物 ※「▼」をクリックすると表が展開されます。

| 分類 | 引火点 | 該当する主な有機溶剤 |

| 特殊引火物 | -20℃以下 | ジエチルエーテル |

| 第1石油類 | 21℃未満 | トルエン、アセトン、ノルマルヘキサン、シクロヘキサン、MCH(メチルシクロヘキサン)、MEK(メチルエチルケトン)、MIBK(メチルイソブチルケトン)、酢酸エチル、酢酸ブチル |

| アルコール類 | 11~23℃程度 | メタノール、エタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、NPA(ノルマルプロピルアルコール) |

| 第2石油類 | 21℃以上70℃未満 | キシレン、灯油(ケロシン)、ノルマルデカン、シクロヘキサン(アノン)、PM(プロピレングリコールモノメチルエーテル)、ブチルセロソルブ |

| 第3石油類 | 70℃以上200℃未満 | ベンジルアルコール、エチレングリコール、ジエチレングリコール、プロピレングリコール、ブチルカルビトール 、NMP(N-メチル-2-ピロリドン) |

| 第4石油類 | 200℃以上250℃未満 | 潤滑油、切削油、プレス油等 |

一般的に洗浄・溶解に使われる有機溶剤は、第1、2、3石油類、アルコール類のものが多いです。

消防法の指定数量とは?

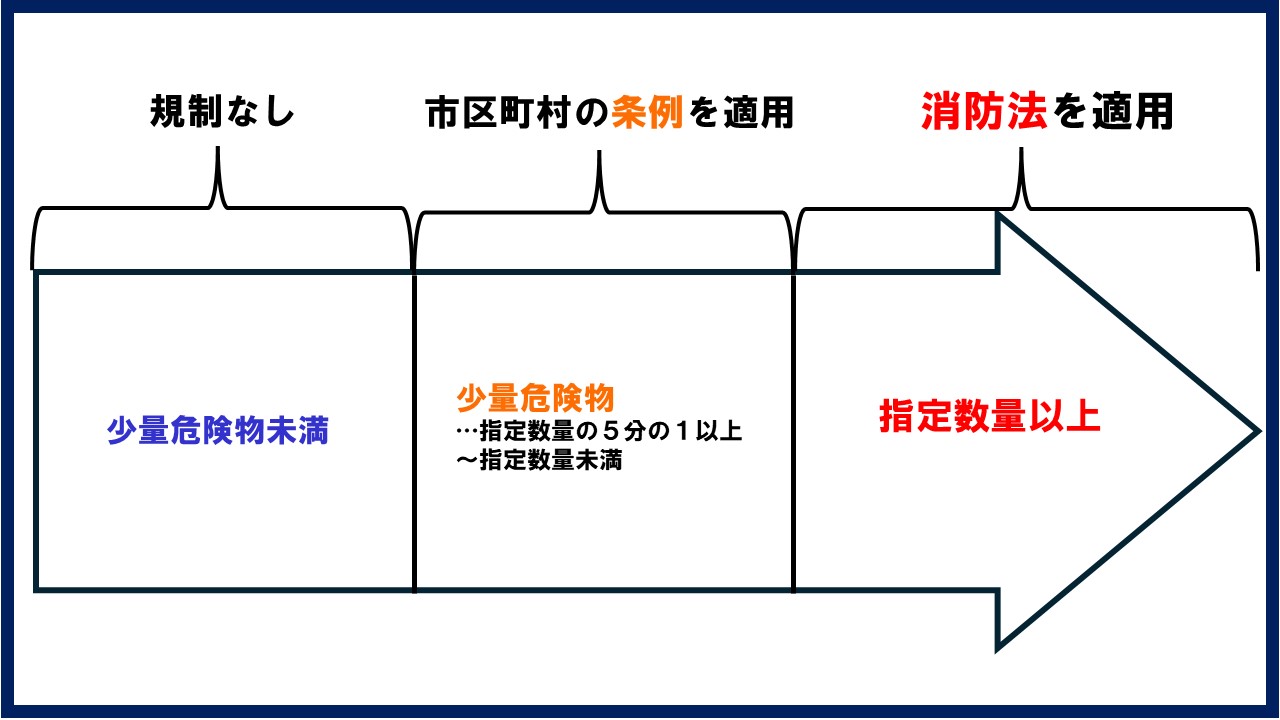

この指定数量を超えて危険物を保管すると消防法の規制を受けます。

指定数量の5分の1以上、指定数量未満の危険物は少量危険物とされ、各市町村の火災予防条例が適用されます。少量危険物は危険物取扱者でなくても取り扱いができます。ただし消防署への届け出は必要です。

※少量危険物の範囲は各市区町村条例によって異なる場合があります。事業所のある自治体の条例を確認してください。

また、指定数量の5分の1未満の危険物は、少量危険物未満と呼びます。各市区町村条例の規制を受けず、消防署への届け出も不要です。

指定数量は、以下の表の通りです。

消防法上の指定数量 ※「▼」をクリックすると表が展開されます。

| 分類 | 引火点 | 性質 | 指定数量 |

| 特殊引火物 | -20℃以下 | 50L | |

| 第1石油類 | 21℃未満 | 非水溶性 | 200L |

| 水溶性 | 400L | ||

| アルコール類 | 11~23℃程度 | 400L | |

| 第2石油類 | 21℃以上70℃未満 | 非水溶性 | 1000L |

| 水溶性 | 2000L | ||

| 第3石油類 | 70℃以上200℃未満 | 非水溶性 | 2000L |

| 水溶性 | 4000L | ||

| 第4石油類 | 200℃以上250℃未満 | 6000L |

第1、2、3石油類は非水溶性と水溶性の違いにより指定数量が異なります。

水溶性は、非水溶性の2倍となっています。

指定数量の計算方法

1種類の有機溶剤を保管する場合は上の表の通り、指定数量未満まで消防法の規制を受けずに保管できます。

アセトンを例に考えると、アセトンは消防法第4類石油類水溶性に分類されるので、400L未満までは消防法の規制を受けません。

2種類以上の有機溶剤を保管する場合は、少し複雑になります。

以下の溶剤3種類を保管しているとします。

①アセトン 消防法第4類第1石油類水溶性(指定数量:400L)

②灯油(ケロシン) 消防法第4類第2石油類非水溶性(指定数量:1000L)

③エチレングリコール 消防法第4類第3石油類水溶性(指定数量:4000L)

これを単純に合計して 400L+1000L+4000L=5400Lまで貯蔵できる…わけではありません。

2種類以上の有機溶剤を保管するときは、それぞれ指定数量の何倍かを計算し、その合計が1を超えないようにしなければなりません。

例えば、アセトンの一斗缶(16L)を18缶、灯油の一斗缶(18L)を10缶、エチレングリコールのドラム缶(200L)を1ドラム保管するとします。

アセトン 16(一斗缶容量)×18(缶)÷400(指定数量)= 0.72

灯油(ケロシン) 16(一斗缶容量)×10(缶)÷1000(指定数量)= 0.16

エチレングリコール 200(ドラム缶の容量)×1(本)÷4000(指定数量)= 0.05

合計すると、0.72+0.16+0.05=0.93

1未満なので消防法の規制対象外です。

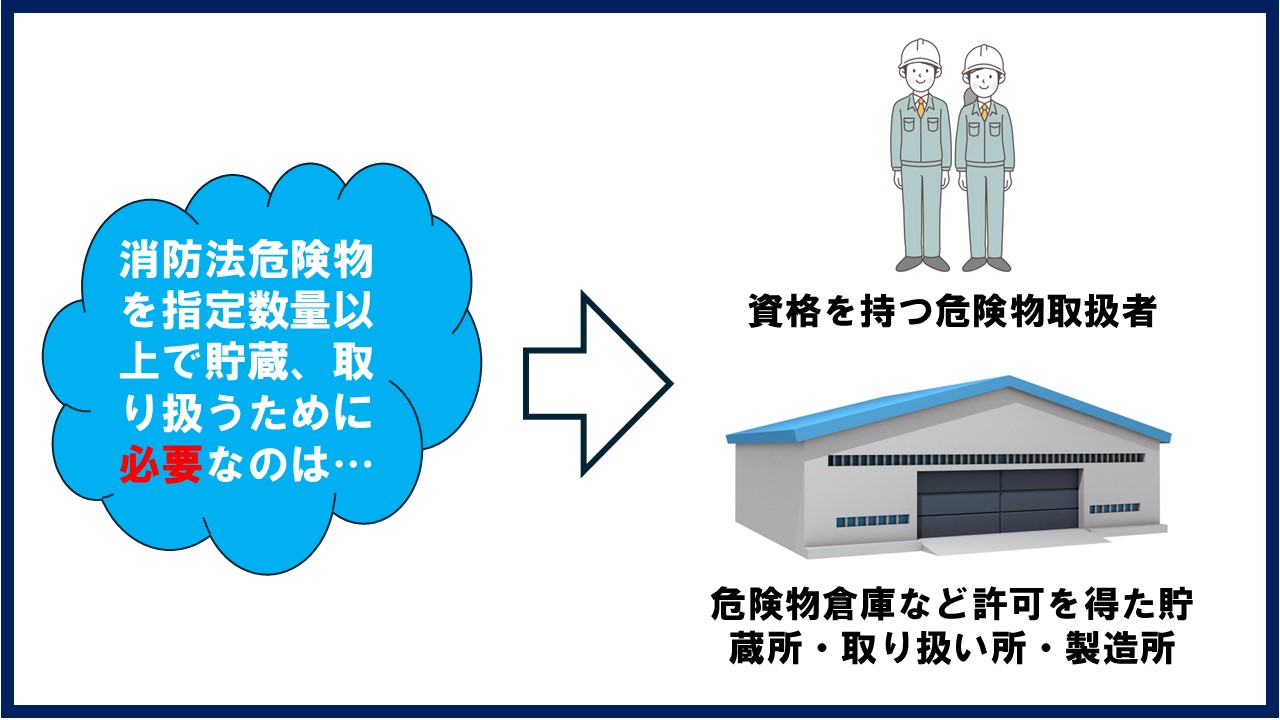

指定数量以上の危険物の取り扱い・貯蔵の方法は?

- 許可を得た製造所・貯蔵所(危険物倉庫)・取扱い所で取り扱うこと(これ以外の場所は禁止)

- 該当する資格をもつ危険物取扱者が監督すること(引火性のある有機溶剤を取り扱う場合は対応する資格取得者が必要です)

危険物倉庫とは?

指定数量以上の危険物の保管には、危険物倉庫が必要です。

危険物倉庫は通常の物置とは異なり、以下のような条件が定められています。

危険物倉庫(屋内貯蔵所)の条件 ※「▼」をクリックすると表を展開します。

- 危険物倉庫として独立した専用の建築物とすること。

- 高さを6m未満、床面積を1000m2未満とすること。

- 壁、柱、床及びはりを耐火構造とすること。

- 屋内貯蔵所と表示した標識、防火に必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

- 貯蔵倉庫は、独立した専用の建築物とすること。

- 屋根を金属板等の不燃材料で造り、軽量な不燃材料でふくこと。

- 窓及び出入口には、防火設備を設ける。

- 窓や出入口のガラスは網入ガラスとすること。

- 床面に水が浸入し、浸透しない構造とすること。

- 床に適当な傾斜を付け、貯留設備を設けること。

- 作業に必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。

- 引火点が70℃未満の危険物を保管する場合、内部に滞留した蒸気を排出する設備を設けること。

さらに指定数量の何倍保管するかによって、保有空地の幅が変わります。

※保有空地とは、火災時に迅速な消火活動ができるようにするためと、周辺の建物や木々に火が燃え移らないようにするための空き地です。

そるぶ

保有空地について詳しく知りたい方は、総務省消防庁の資料「保有空地の基準について」を見てね!※PDFが開きます。

危険物倉庫を新築すると、まず管轄消防署との事前協議、その後、危険物倉庫設置許可の申請、設置許可書の受領、着工、完成後の消防署の検査という大変手間のかかる行程が必要になります。

上記のように指定数量以上の危険物を保管しようとすると、危険物倉庫を設けなければならず、事業者にとっては大きな負担となります。。

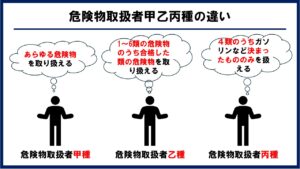

危険物取扱者とは?

大別すると甲種、乙種、丙種の三つがあります。甲種はあらゆる危険物の取り扱いや立会いが可能ですが、実務経験2年以上や大学で化学に関する学科を卒業していることなどの条件を満たしていないと受験することができません。合格率は3~4割で、受験料は1回7200円です。

乙種は、危険物の第1~6種の中で試験に合格した類の危険物のみ取り扱えます。乙種第4類の受験料は1回5300円です。合格率は3~4割です。

丙種は、ガソリンや灯油、重油、軽油、引火点130℃以上の第3石油類・第4石油類、動植物油の取り扱いに限定されています。また、甲乙種で認められている無資格者への立ち会いもできません。

消防法非該当(非危険物)の溶剤を使うメリット

危険物に該当する有機溶剤を使用する場合には上記で述べてきたさまざまな規制を考慮しなければなりません。

非危険物である弊社の消防法非該当有機溶剤を使うと、敷地内の指定数量を超えてしまいそうだ、危険性のリスクアセスメント対策、賃貸契約で危険物を持ち込めないなど、さまざまな事例を解決できます。

弊社では用途別に消防法非該当品を多数ご用意しております。

現在、危険物を使っており何らかの問題や不安を抱えていらっしゃる場合は、弊社お問い合わせ欄からお気軽にご相談ください。

用途や条件をヒアリングさせて頂いた上、最適な製品をご提案させて頂きます。

そるぶ

三協化学の有機則非該当製品の情報は「三協化学製消防法非該当洗浄剤一覧」を見てね!

消防法に関する質問

※2024年11月19日更新

以前、ページのコメントに寄せられた疑問・質問とその回答をご紹介します。

(※一部編集・抜粋しております)

質問No.01~10

※「▼」をクリックすると質問が表示されます。

指定数量1/5以下は規制なしというのは、指定数量の際の計算同様に合計で0.2以下にする必要があるのでしょうか。

それとも各々0.2以下であれば規制の対象外となるのでしょうか。

「指定数量1/5未満」の場合ですと、合計で0.2未満にする必要がございます。

ご注意くださいませ。

少量危険物取扱所の申請をしていない作業場で、指定数量の1/5を超えないように危険物を搬入搬出して作業したとします。

その作業場で1日あたりの合計使用量が指定数量の1/5を超える場合は、少量危険物取扱所の申請が必要でしょうか。

危険物取扱所の指定数量については 24時間当たりの取扱量をさしているので、

今回の場合、少量危険物の取扱所に当たります。そのため、自治体への届け出が必要となります。

非危険物であれば指定数量は、存在していなくて保管量の制限は無いという理解でよかったでしょうか?

危険物でなくても、指定可燃物の場合は各地方自治体の条例に従い保管して下さい。

指定可燃物にも、危険物にも該当しない場合は保管量に制限はありません。

貯蔵しているアルコール類が複数種あり、1/5指定数量未満であるか計算する場合、それぞれの種類を合計した値が適用されるのでしょうか?

それともそれぞれの量が適用されるのでしょうか?

例えば、貯蔵しているアルコール類:メタノール40ℓ、イソプロピルアルコール50ℓ、アルコールの1/5指定数量:80ℓ

・それぞれの種類を合計する場合・・・90ℓなので1/5指定数量を超える

・種類ごとに計算する場合・・・それぞれ80ℓ未満なので1/5指定数量未満

指定数量は、アルコール類の液体全ての合計数値で判断されます。

そのため、上げて下さった例では、指定数量を超えるということになります。

指定数量の1/5未満の危険物の保管方法に関する質問です。

貯蔵量は建物内に設置した保管庫に収納した危険物の総量から計算されると考えているのですが、これはもし同じ建物内に複数個保管庫を設置した場合、保管庫ごとに貯蔵量を計算することになるのでしょうか、あるいは複数個の保管庫の合計となるのでしょうか。

もし複数個の保管庫の合計である場合、どの程度の距離が離れていれば保管庫ごとに貯蔵量を計算することができますでしょうか。

一般的には、1つの建物で同一の保管場所とみなし、貯蔵量を合算して計算するのが主となっております。

ですが、不燃材で作られた少量危険物保管庫で、耐火構造等で区切られている場合などでしたらその限りではありません。

また、こちらは各自治体の条例に基づいておりますので、念のため保管する地域の条例をご参照いただけますようお願い申し上げます。

切削工場で勤務しており、作動油、潤滑油などを扱っています。

総量1/5未満なので届出等は不要と認識していますが、加工時に出た廃油の保管などについてはどのようになるのでしょうか?

現在、200Lのドラム缶に吸い上げ、数本貯まったら、業者に引き取り依頼をしています。

max1週間程度の保管工場内が狭くなってきたこともあり、屋外物置施錠付を設置し、そこに引き取りまでの一時保管をする案が出てきます。

廃油の引火点によります。

通常、作動油、潤滑油は消防法第三石油類~第四石油類に分類されるかと思いますが、廃油の状態での引火点はこの限りでないことがあります。

仮に消防法区分に該当する引火点範囲であれば、危険物として数量にカウントして頂く必要があります。

指定数量400Lのアルコール類を屋内貯蔵所に保管していますが、製造職場のフロアーに新液のストックを置きたいのですが、職場に置いても良い最大量は1/5の80Lで良いのでしょうか。

詳細がわかりかねますので、二つの場合に分けて回答いたします。

①貯蔵所にすでに80L以上保存してある場合

この場合、少量危険物扱いにはなりません。

すでに80L貯蔵しているため、別の場所であっても保管しようとすると、少量危険物の範囲を超えるため、少量危険物未満の適用がされません。➁貯槽所に80L未満保存している場合

例えば、貯蔵所に全く保管していない(0L)とすると、別の製造所等で80Lを消防署の許可なく保管することは可能です。

貯蔵所と合わせて80Lを超えてしまうと少量危険物未満の適用にならなくなるため注意願います。自治体や各消防によって考え方が異なる場合がございますが、基本的には上記内容に沿うと考えられます。

念のため最寄りの自治体様にも確認されることをおすすめいたします。

アルコール類を総量を200L保管しております。その他の石油類を纏めますと、指定数量の倍数は「1」を超えますので、屋内貯蔵所にて保管し、消防署に届け出しております。

洗浄室内に交換用の新液(1斗缶14L)をストックしたいため、作業現場に最大どれだけの量の新液を置けるか確認させていただけないでしょうか。

作業効率上、洗浄室内にストックしたいお気持ちはわかりますが、それは「保管」と見なされるため、原則として消防署から許可を受けた貯蔵所にて保管する必要があります。

その為、既存の貯蔵所で消防所に許可を得た数量までしか保管できないと考えられます。

第3石油類の非水溶性の液剤を企業が取り扱う際には乙4の資格者が常勤していないといけないのでしょうか?

数量は400㎏未満(1/5の少量危険物取扱含め)、400㎏以上のケースどちらのパターンともに知りたいです。

グリセリンの様な水溶性と同じ認識でお間違いないという事でしょうか。

また、保管について数量関係なく、消防法に基づいた保管スペースを用意すべきでしょうか?

お取り扱いが3石非水溶性のみの場合、総量2000L以上で指定数量となります。

この2000L未満の場合、有資格者様が社内に在籍する必要はありません。ですがメーカーといたしましては社内に有資格者様がいらっしゃられたほうがより安全にお使いいただけると思います。

また、2000L以上の場合、有資格者様が社内に在籍していなければなりません。また、使用時は資格者様の立ち合いが必要です。(営業終了後など、使用していない保管だけのお時間は常勤は必要ありません)また、グリセリンは3石の水溶性になりますので、同じ3石でも「非水溶性」のものとは指定数量や消火方法が異なります。

少量危険物に満たない場合は特に法的な指定はありませんが、冷暗所にての保管をお願いいたします。

施設の一部を不燃区画し、アルコール約100リットルの少量危険物を扱うのですが、タンクが指定数量の5分の1以上なので検査に合格したタンクでないと駄目と言われました。

また、防油堤等の必要があるみたいで、費用がかかるため、例えば50リットルのタンク2個置くのでも、検査に合格したタンクでないと駄目でしょうか?

また、防油堤等の措置も必要でしょうか??

危険物倉庫を造る際、消防署と折衝しながら設計し、完成後消防署の立ち合いがあります。

少量危険物は市町村条例なため、地域によっても少しずつ異なってきますので、管轄の消防署様にご相談されるのが確実かと思います。

質問No.11~20

※「▼」をクリックすると質問が表示されます。

変性エタノール、エタノール、メタノール、IPAが揮発した時の蒸気は、天井側と地面側のどちらに滞留するでしょうか。

また各品は揮発する物質、すなわち気体になった場合は、消防法というよりは高圧ガスの法令に関する内容と理解しております。如何でしょうか。

空気の平均分子量29に対し、エタノールは46、メタノールは32、IPAは60で空気より分子量が多いので、空気より重く底からたまります。

消防法の危険物第4類は空気より重い気体になりますので、保管する屋内貯蔵庫の換気扇はダクトを使用して床面に設けられた溜桝より換気を行います。また、消防法別表第一備考十に「引火性液体とは、液体(第三石油類、第四石油類及び動植物油類にあつては、一気圧において、温度二〇度で液状であるものに限る。)であって、引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すものであることをいう。」とあります。

メタノールやエタノール、IPAは沸点が20℃以上になりますので第4類の範疇となります。

また高圧ガス保安法は圧力のかかった圧縮ガスに関する法令で、揮発している溶剤には当てはまりません。

工場にて作動油や、潤滑油などで、設備の中にある油は指定保管量にカウントされるのでしょうか。

作動油や潤滑油でも、危険物に当てはまるものは指定保管量にカウントされます。

それぞれ、メーカー様にお問い合わせをすれば安全データシート(SDS)を発行できますので

そこに危険物かどうか表記がございます。(危険物かどうかメーカー様に直接お問い合わせをするのも良いでしょう)

一度お確かめになられることをお勧め致します。

すでに設備の中に投入されている油量を指定保管量にカウントするのかご教授頂ければ幸いです。

現在設備内の油量を設備表示の最大量で計算している為、係数1を超えそうです。

例えば駐車場の車に入っている軽油はカウントしないので、それと同様の考えですでに設備に投入されている油はカウントしなくてもいいのでしょうか?

危険物の規制に関する政令の第十九条の六に「危険物を用いた油圧装置又は潤滑油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所その他これに類する一般取扱所」とありますが

危険物貯蔵所と、一般取扱所を切り分けて申請されると良いと思います。

有機溶剤(塗料)を危険物倉庫(換気扇有り)に保管しているのですが 此のところの温度が高いため大丈夫か心配です。 何か良い対策はありますか?

自然発火する温度ではないので、しっかり換気装置が動いていて、きちんと容器が密閉されていて、火気や静電気が近くに発生しなければ問題ありません。

第3石油類の非水溶性の塗料を指定数量の1/5以下で保管をするのですが、塗料メーカーから冷蔵保管を推奨されています。

この場合、密閉容器で有れば、通常の冷蔵庫を使用しても問題ないでしょうか?もしくは、防爆冷蔵庫が必要なのでしょうか?

第3石油類のため引火点70℃以上の塗料かと思います。

そのため、防爆ではなく通常の冷蔵庫保管で問題ありません。

100%、95%、70%のアルコール類(ドライゾール)を機械内に保持とタンクでの保管をしています。

1/5未満の計算には100%以外も換算がひつようでしょうか?

また、じきにISO15189の審査を受けるのですが1/5以下なら問題ないと思っていたのに、現状ではアウトです。

少量取り扱いの申請をしなければならない事は解りましたが、途中からだとただ申請するだけでは済まないようなことを先日消防署に問い合わたときに聞いたのですがどういう事が必要になるのでしょうか?

100%だけでなく、95,70%のアルコール類も、消防法のアルコール類に該当しますので、指定数量の計算に入れなければなりません。

計算の際には、中に入っているアルコール分を計算するのではなく、水も混じった全体の量で計算して下さい。また、申請するだけではなく、別途保管庫が必要になります。

保管庫と言ってもいろいろありますが、保管庫の条件は、地方の条例によって異なりますので、管轄の消防署に問い合わせてからご準備されたほうが確実かと思います。

作動油を危険物倉庫で保管しても法令に違反または問題にならないのですか?

その作動油は危険物第四類の製品でしょうか。

消防法上の危険物でしたら、危険物に対応する指定数量のカウント対象となりますので、数量によっては法令に引っかかる恐れがございます。

ご不安な際は、作動油メーカー様へお問い合わせなさることをお勧め致します。

危険物倉庫に廃油用のドラム缶を置いている場合の棚卸しの際は、ドラム缶の内容量だけをカウントすれば良いのでしょうか?

危険物の指定数量にカウントするのは内容量になります(一斗缶やドラム缶すべての缶に該当します)が、棚卸の際だけでなく、常に倉庫の指定数量を下回っていなくてはなりません。

工場の屋内で危険物(エタノールなど)を使用しています。使用量としては少量(水差し程度)ですが、「危険物を火気に近づけない」事を前提としていますが、「近く」の距離としては、どれくらいが適正なのでしょうか?

使用する状況により変わると思いますが、水差しでのエタノールを噴出、スプレー缶のエアゾールを想定しています。

室温によっても変わりますし、空気の流れによってはどこかに揮発成分が滞留する恐れがございます。

エアゾールを使用する際はより引火しやすくなりますので、同じ空間内では静電気や火気が起こらないようご配慮いただけますようお願い申し上げます。

内容物100cc程度のエアゾール製品(スプレー缶)の取扱いを検討しており、噴射剤にジメチルエーテル(約5%)、プロパン(1%未満)、ブタン(1%未満)が使用されているのですが、倉庫で保管(貯蔵)する上で、消防法上、これらに対する規制はありますでしょうか。本数は1000本以下の予定です。

ジメチルエーテルやプロパンは消防法には含まれません。

スプレー缶ということで、おそらく高圧ガス保安法が絡んでくるかと思いますが、弊社ではスプレー缶の取り扱いがございませんで、知見がございません。

質問No.21~30

※「▼」をクリックすると質問が表示されます。

指定数量以上のエタノール(400L以上)の貯蔵を検討しています。この場合、どのような設備投資が必要なのでしょうか?

まず、設備投資についてお話をする前に、貯蔵の形をどのようにされたいかによって変わってきます。

例:屋内貯蔵所か、屋外貯蔵所か、屋内タンクか、屋外タンクか、地下タンクかなどまた、指定数量以上の危険物を貯蔵するにはどの上記のどのような貯蔵形式だったとしても甲種または乙種第四類の危険物取扱者としての免許が必要になりますので、資格の取得が必要です。

保管や管理について質問があります。

①リチウムイオンバッテリーの電解液が危険物の対象だという事で、バッテリーセルメーカーに含有量(mℓ)を問い合わせましたが、企業秘密で公表して頂けませんでした。

円柱型セル(直径18mm長さ65mm)の含有量は消防庁が公表している2mℓ/本で一律換算して問題ないのでしょうか?

2mℓというのもかなり古い資料でしたが、弊社では2mℓ/本で換算し消防法に抵触しない様に保管管理してます。

②危険物の指定数量の1/5未満の保管は消防署への届出は不要との事ですが、それは一つの棟で保管の場合でしょうか?

弊社でエタノール混合アルコール(第4類)を保管する方法を検討しております。

たとえば2つの建屋が渡り廊下を介して繋がっている場合はそれぞれの建屋で1/5未満の保管ができるのでしょうか?

また、一つの建屋で部屋が仕切ってある場合はそれぞれの部屋で1/5未満の保管をしてもいいものなのか?

1階と2階でそれぞれ1/5未満の保管をしてもいいものなのか?はっきり謳った文言が見つかりません。

また、その考え方を記した条文や書面などが有るのでしょうか?

リチウムイオンバッテリーについては何がどの程度入っているのかわからないため、弊社ではわかりませんでした。申し訳ありません。

指定数量については、十分な空地距離があるか、耐火壁があるか、などの条件によって判断が分かれるため、管轄の消防署様へご相談くださいませ。

例えばスチレン含有率20%の樹脂100Lは指定数量20L,100Lどちらになるのでしょうか。

その物質の状態と、その物質が液体だった場合その液体の引火点なども関係するため、申し訳ございませんが分かりかねます。

消防法上の危険物に該当するかと、保管時の規制について、質問です。

危険物に該当するかのアルコール度数ならびに表記について、アルコール液(雑貨品)でOEMでの製造、自社倉庫にて保管・店舗への出荷をを考えております。

※500mlのスプレーボトル10万本

アルコール重量濃度は59%なのですが、アルコール容量濃度にすると70%とになります(現段階でざっくり70%としています)。

この場合、消防法上は危険物に該当するのでしょうか?保管する際の規制は受けますでしょうか?

各社さまが表記されているアルコール濃度は重量濃度・容量濃度いづれを記載されているかもお分かりになられましたらご教授お願いいただけますと大変助かります。

消防法は重量濃度で定められますので、危険物第四類アルコール類と水でその構成をされるならば非危険物となります。

「4 法別表第一備考第十三号の組成等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。

一 一分子を構成する炭素の原子の数が一個から三個までの飽和一価アルコールの含有量が六十パーセント未満の水溶液

二 可燃性液体量が六十パーセント未満であつて、引火点がエタノールの六十パーセント水溶液の引火点を超えるもの(燃焼点(タグ開放式引火点測定器による燃焼点をいう。以下同じ。)がエタノールの六十パーセント水溶液の燃焼点以下のものを除く。)」危険物の規制に関する規則

一般的にラベルで表示される成分情報の濃度は重量濃度で表示されます。

ただ、アルコール濃度として表記される場合は、容量濃度で記載されますのでご注意ください。

屋外に少量危険物倉庫を届け出て許可が下りてます。

例えば、作業場で許可範囲内の全量を混合攪拌させることは可能でしょうか。

アルコール200L+第2石油類水溶性1000kg+水1000kgといった感じで、作業場の許可も必要でしょうか?

完成した液体は、消防法上どのようになっていますでしょうか。(1石or2石)

第2石油類の水溶性だとしても、ぎりぎり指定数量を超えるような気がいたしますので、その場合製造所としての許可がいりますので、管轄の消防署へお問い合わせください。

会社で指定数量1/5未満の危険物(ガソリン)をドア付きのロッカーに保管するうえで、「火気厳禁」とか「種類」などの標識の義務はあるのでしょうか?

義務はございませんが、危険物のため、社内での注意喚起を目的にされた表記があったほうが、従業員全体で火気などに注意ができますのでおすすめです。

社員の中でそのロッカーに危険物が含まれていることを知らずに近くで喫煙してしまったり、火気を取り扱ってしまうことなどを防ぐことができます。

アルコール成分の指定容量についてご教示ください。

アルコール成分が60%~90%の香水を一般倉庫で保管する場合容量Maxは400Lまでと理解していますが、400Lの対象は100mlの香水であれば100mlx数量での計算になりますか?

それともアルコール成分部分(60%なら60ml)x数量での計算になりますでしょうか?

また、一般倉庫に400Lまで、それを超えた容量を危険品倉庫で併用管理をすることで、一般倉庫での保管管理も問題なく行えますでしょうか?

危険物の数量の計算は液体全量で行いますのでこの場合60%でも90%でも、100mlでの計算となります。

そして、保管場所ですが、指定数量の5分の1にあたる80L以上を保管する場合は少量危険物の保管庫が必要となります。

化粧品ハンドジェル(アルコール60%配合 300ml)2000本の輸入保管を検討中です。いくつか質問があります。

1)普段使用している化粧品の保管倉庫に保管してもらうのは第4類アルコール指定数量400lをオーバーするので、危険物倉庫で保管しないといけないという理解であっていますでしょうか?

2)例えば、通常出荷分として普段使用している保管倉庫に80L未満であれば規制を受けず保管ができるという理解であっていますでしょうか?

3)2)が正しい場合、もしすでに別フロアにいる会社が80l未満の保管をしていたら、建物として合算80L未満にする必要がありますか?自社単位ではないですよね?

4)危険物倉庫を紹介されたのですが、空調設備がなく、夏場は40度近くなると言われました。法的に問題ないのでしょうか?

5)特定アルコールには仮貯蔵・仮取り扱いという方法があると聞きました。今回のような商材にも適用されますか?

アルコールの配合量60%とありますが、これが容量%か重量%かによってお返事が異なるのと、今回ジェルということで液体なのか固体なのかによって、お返事が異なってしまいます。

所轄の消防署様にご相談されるのがよろしいかと思います。(消防署様によっても回答が異なるケースがあるので、必ず管轄の消防署様にお願い致します。)

塗料を製造する予定ですが、エタノール含有率が重量換算で54%、樹脂と顔料などが残りの比率となりますが、アルコール溶媒以外の混合物が不揮発成分となるため、おそらく引火点はエタノールとほとんど変わらないのではないかと考えています。

この場合も危険物扱いとなるのでしょうか?それとも燃焼テストなどをするべきでしょうか?

危険物扱いとなる可能性がありますので、まず状態によって第四類になるか第二類になるかという確認を行い、そのうえで引火点試験をなさってください。

化粧品(液体)の保管を考えております。1本150ml、アルコール含有量32%です。この化粧品は危険物に相当するのでしょうか。

水とアルコールのみの成分であれば非危険物となりますが、その他の成分によって異なりますので所轄の消防署様へお問い合わせください。

質問No.31~40

※「▼」をクリックすると質問が表示されます。

現場での貯蔵で疑問があります。

それは軽油において、ドラム缶で貯蔵したいるのですが、ドラム缶が3本同一箇所で保管していました。消防署へ届け出をしていれば問題は無いのですが、胡散臭い状態です。

そこで、保安距離なるものを発見しました。それらでは、1m・3m・5mと指定数量での記載がありました。

少量危険物の貯蔵に抵触しない距離が存在しそうな気がします。

逆に危険物を何メートル離せばいいのかの基準にもなると思っています。

屋外での貯蔵の場合は独立性を有していれば各それぞれの施設ごとという形になりますので、少量危険物の場合、3mの空地距離(空地距離同士が重なってはいけないので、ドラム缶とドラム缶の間は最低6m)を取らなければなりません。

また、その空地距離内に可燃物はおいてはいけません。

屋内での貯蔵の場合は建築物ごとにカウントされますので、距離は関係ありません。

現在、別の部署で少量危険物倉庫の届け出を出しています。新たに同じ建屋の中にもう一か所少量危険物倉庫を作りたいのですが可能でしょうか。

可能な場合、総量は2か所の合算になるのでしょうか。それとも別々の計算になるでしょうか。

建物が同じだと同一とみなされてしまいますので、総量は2か所の合算となります。

合算して、もし指定数量を超えますと、消防署の許可が必要となります。

例えばある建屋で、使用・保管する危険物の塗料はぎりぎり指定倍率は0.2未満です。

ただ、これは廃塗料を含んでいません。倍数計算時は、この廃塗料を計算に含めないとならないのでしょうか?

また、この廃塗料は、第1~4石油類の混合液となってます。

もし、含めるのであれば、この廃塗料は、第何石油類として計算すべきでしょうか?

廃塗料も計算に含めなければなりません。

廃塗料に関しては引火点試験をして決めなければなりませんが、ある程度第1石油類の廃液が含まれる場合は21℃以下で引火する可能性がございますので、その場合第1石油類となります。

工場内の危険物貯蔵量について質問があります。

工場の設備内(油性加工油)の危険物総貯蔵量は現在1倍未満で申請していますが、今後設備の増設により貯蔵量が1倍を超える場合、どのような届け出が必要なのでしょうか。

防火管理者は在籍しております。又、工場は耐火建築物で消化器の他に屋内消火栓と漏洩防止溝を施工してありますが、これ以上に設備の追加が必要なのでしょうか。

少量危険物の場合は「届出」ですが、貯蔵量が1倍を超える場合、消防署の「許可」が必要となります。

そのため、法令に則った貯蔵施設が必要になります。

防火管理者ではなく、貯蔵される物に合った危険物取扱者を置く必要があります。

また、耐火建築物だから大丈夫というわけではなく、貯蔵施設そのものに許可が必要となりますので、ご注意くださいませ。

危険物の量と、消防署の届け出について質問です。

危険物の量は現在1/5倍未満の所有をしておりますが、今後、1/5以上、1未満になりそうです。

消費、使用する量は1/5未満のままなのですが、種類が増え、在庫を持つ関係で、保管数量のみ、1/5を超えそうです。今まで、使用・保管いずれも1/5未満であったため、所轄消防署などへの相談、届け出も行っておりません。

今後、使用は従来のまま1/5未満なのですが、保管が、1/5以上1未満となりそうです。危険物貯蔵所を設置した上、所轄消防署への届け出が必要になりますでしょうか。

また、材質、距離、置き場所等の点から、危険物貯蔵所の設置場所等においても、所轄消防署との相談がよろしいでしょうか。

保管が1/5を超えると少量危険物となりますので、少量危険物については貯蔵に関しての条例となります。

少量危険物貯蔵所を設置し、届出をする必要があります。材質や空地距離に関しては所轄の消防署様とご相談ください。

保管や消防署への届け出や法令について質問です。

取り扱いは1/5未満、保管は1未満であれば、届け出の必要がなく、保管場所も問わないような話を聞いたことがあります。取り扱いは保管に対し、当然危険度が高く(1/5未満)、保管は取り扱いに対し危険度が低い(1未満)からだったような気が致します。

取り扱いに関しては、1/5未満、1/5以上1未満、1以上の「3水準」ありますが、保管に関しては、1未満か、1以上の「2水準」ではないでしょうか。

しかしながら、調べても明確な文言がないようなので、誤りであり、やはり、保管のみ1/5以上1未満の場合でも、届け出をしなかったり、貯蔵所を用意しないと、法令違反になりますでしょうか。

保管でも5分の1以上1未満の場合は「少量危険物」として消防署への届け出が必要になります。1以上の場合は、消防署の「許可」が必要になります。(立会検査などが発生します)

指定数量以下の取扱いについては、消防法ではなく、各地方自治体の条例の管轄になります。

管轄の消防署様へご相談ください。

化粧品を扱っている問屋で努めているものです。以下の場合は届け出は必要ないでしょうか?

弊社でも除光液やネイル関連の製品を多く取り扱っており、コロナ下の影響で、ネイルの需要が伸びており、危険物の貯蔵について、届け出をする必要があるのか調べています。

アセトン配合の除光液など、何社もの製品を物流倉庫で保管してるため、日によっては400Lの以上の在庫がつみあがることもしばしばあります。一時保管期間として所轄の消防長又は消防署長の承認を受ければ、指定数量以上の危険物を10日以内の期間に限り、仮に貯蔵し、又は取扱うことができますとありますが、400Lを超える日もあれば、そうでない日もあるので、その場合は届け出を行う必要はないのでしょうか?それとも、届け出等を行う必要があるのでしょうか?

同業者は危険物倉庫を持っていないところも多いのでですが・・・・

指定数量を超える場合、毎回所轄の消防署様へ承認をいただかなければならないため、日によって在庫が指定数量を超えるのであれば、一時取扱所としての届出をだしておいた方がよろしいかと思います。

1つの建屋が120m×250mの工場に勤めております。

どれだけ大きい建屋であっても、建屋毎の取扱い量+保管量の合算量が、指定数量の1/5を超えてしまうと、届出が必要と認識しているのですが、間違いないでしょうか?

また保管量が1/5以上1未満の場合、少量貯蔵庫を設置し、申請となるのは理解出来るのですが、建屋内に危険物を取扱う場所が点在している場合(それぞれの場所では、0.2未満だが、建屋内で合算すると0.2以上1未満)、少量取扱い申請をするのはどのような措置が必要となりますか?それぞれの取扱所の周囲3mに空地が必要など?生産ライン上での使用で、3mの空地確保が難しい場合は、どのような措置がありますか?

少量取扱い申請は、建屋としての申請?

●指定数量を超えた場合の届出の要否

●少量取扱い申請時必要な措置

●空地の確保について

上記は、管轄の消防署様によって、ご意見が異なる場合がございますので、消防署様にご相談いただく方が確実でございます。

現在、アルコール配合量50重量%程度、固体の製品化を考えております(引火性固体に該当します)。

この場合、製品を生産する上で、調合や充填エリアを防爆仕様にする必要はありますでしょうか?

危険物保安技術協会の資料(以下アドレス参照)を確認すると、粉塵爆発の恐れがある場合は、防爆仕様の対応が好ましいとありますが、引火性固体では、防爆対策は、必ずしも必要ではない解釈もあり得ると考えております。ご意見賜れれば幸いです。

http://www.khk-syoubou.or.jp/pdf/guide/magazine/glossary/13.pdf

そちらの固体は、可燃性ガスを発生させますでしょうか?

電気設備に関して弊社はあまり知見がないのですが、経済産業省の「電気設備の技術基準の解釈」や「電気設備の技術基準の解釈の解説」に、可燃性ガスに対する防爆について記載がございますので、そちらをご参照ください。

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2018/09/300928-4.pdf

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2018/09/300928-5.pdf

一類倉庫で勤務しており、アパレル商材を取り扱っております。

靴の防水スプレー(火気厳禁、第二類石油製品)127mℓx 200本の入荷があり、合計で25.4ℓなので少量危険品危険物にも該当しない、該当するのは200ℓを超えた場合(1000ℓの1/5)の理解ですが、この理解で間違いないでしょうか。

今回127ml×200本入荷なさる靴の防水スプレー以外に、危険物がなければ、仰る通り、少量危険物にも該当しないのですが、もしその他に危険物がございましたら、それらの危険物と合算しての計算になります。

質問No.41~50

※「▼」をクリックすると質問が表示されます。

少量危険物の指定数量について聞きたいことがあります。

現在第一石油類のゴムのりを使用しているのですが、廃材として揮発して固まった固形物が発生します。この固まった廃材も指定数量に含まれますか?

廃液は指定数量に含むようなので、揮発して固まった廃材も指定数量に含むのではないかと思っています。

まず危険物の判定フローに従い、固体と液体とに分けます。

https://www.fdma.go.jp/relocation/kasai_yobo/about_shiken_unpan/flow4rui.pdf

液体は第四類に当てはまりますが、固体は「引火性固体」にあたるかを判断し、該当すれば消防法第二類となります。

https://www.fdma.go.jp/relocation/kasai_yobo/about_shiken_unpan/flow2rui.pdf

第二類に当てはまる場合、そちらは指定数量に含まれます。

1/5未満での危険物の使用についてご質問です。

使用するにあたって少量危険物からは消防法等の条例が関わってきますが、1/5未満であればそういった条例は何も関係ないのですか?

例)使用•保管場所の構造等

仰る通り条例にはひっかかりません。

ですが、危険物としては変わりがありませんので、くれぐれも火気などにお気をつけください。

アルコールジェルの商品開発を検討していますが、危険物に該当するか質問です。

第四類 アルコール類を 約45%

第四類 第三石油類を 約10%

その他 水・増粘剤等の原料を配合し出来上がったもの(消毒用ジェル)が、

粘度が硬いため、液状確認(20℃・40℃)をした結果「個体」でした。

また、引火点が25度程度のものができ上がりました。

こちらは危険物第二類に該当するかわかりますでしょうか?

また、当該品を製造する場合、指定数量の1/5未満の量の製造であれば、条例には引っかからず届出は必要ないのでしょうか?

https://www.fdma.go.jp/relocation/kasai_yobo/about_shiken_unpan/flow2rui.pdf

おそらく、第二類かと思いますが、成分によっても変わるおそれがございますので、上記URL先のフローチャートをもとに、お調べくださいませ。危険物に該当する場合、おっしゃる通り指定数量の1/5未満の量であれば、届出は不要です。

消毒用アルコール(77%)でも100%のアルコールでも、少量危険物施設での最大貯蔵量は400Lなのでしょうか?

それとも、100%なら400Lを基準として、濃度計算をした量になるのでしょうか?

濃度が60wt%を超えると危険物となりますので、その場合、水の混じった全体の量が指定数量のカウント対象になります。

弊社、危険物倉庫は設置しており、そこには規定数量が保管されています。効率の為、現場に少量(18L缶)置いておきたいのですが、可能でしょうか。

また可能な場合、どのくらいの量を置けますでしょうか。

不可な場合、現在500mlくらいのボトル容器を置いて作業していますが大丈夫でしょうか。

消防署様ごとにご意見が異なる場合がございます。所轄の消防署様へご確認いただくのが確実でございます。

少量危険物倉庫に燃えやすいもの「段ボール等」を置く事は可能でしょうか?

火災の原因となりますので、段ボール含め、燃えやすいものは少量危険物倉庫においてはいけません。

少量危険物倉庫に収める際は、段ボールなどから出して、缶や瓶の状態で保管してください。

作業場で危険物貯蔵量が指定数量の5分の1以上を超えるため少量危険物届出を行う予定でおります。

そこで指定数量の倍数計算をするにあたり、保管容器で貯蔵している量と、設備の中で使用中の量とを合算して倍数計算をすれば宜しいのか、ご教授願います。

管轄の消防署によって、計算方法が異なる場合がございます。

そのため、お手数ですが管轄の消防署様にお問い合わせくださいませ。

建屋で指定数量が0.2未満の場合、届け出が必要ないとのことですが、建屋に個人が一時的に危険物(制汗材スプレー等)を持ってきた場合、社員が多いと一時的に0.2を超える可能性もあると思います。

このような個人の持ち物はどのような扱いになるのでしょうか。

質問の意図は指定数量0.2未満を担保するためにどこまでを調査範囲に入れるべきか困っています。

少量危険物は建屋によって分けたり致しますので、詳しくは管轄の消防署にお尋ねになることをお勧め致します。

弊社、微量危険物(指定数量の5分の1未満)を工場内保管しております。この微量危険物に空地は必要なのでしょうか。

新しい建屋内に微量危険物を3か所配置したいと考えております。微量危険物同士の距離は10m以上離れています。

管轄する消防署の見解にもよりますが、同一建屋内だと合算した数量で考える場合もあります。

合計数量にもよりますが、詳しくは管轄の消防署様へご相談ください。

第一石油類の廃液ですが、水溶性と非水溶性の廃液が混ざる場合、指定数量は規制の厳しい方(200L)で計算するのでしょうか?

危険物少量取扱所で、新たに非水溶性の溶剤を使うことになったのですが、明示変更をします。少量取扱の指定数量内でしたら届出は必要無いでしょうか?

危険物第四類の水溶性液体とは、1気圧において温度が20℃で、同量の水とゆるやかにかき混ぜた場合に流動が治まったあとも当該混合液が均一な外観を維持するものです。

この判定方法で、非水溶性か水溶性かご判断頂き、消防法に従ってください。

質問No.51~

※「▼」をクリックすると質問が表示されます。

第3石油類の廃油を容器に入れて保管したのですが、一斗缶やペール缶を使用しても構わないでしょうか。

また、使用できる場合「UN/KHK」規格の物を使用しなければならないのでしょうか?

廃棄される場合も、安全性の観点から、規格の容器をお使いいただくことをお勧め致します。

危険物の車両による運搬について質問させてください。

運搬については、数量に関係なく消防法の規制対象となっていますが、その下限量を規定した法令等はないのでしょうか?

極端な話、数十mlのチューブに入った第三石等の接着剤でも規制対象となるのでしょうか?接着剤メーカーさんはそれを考慮して、98%以下の収納率で注入しているのでしょうか?

また、運搬容器等の基準については適用されると認識しています。その辺りは他の法令等で基準が示されているということでよろしいでしょうか?

先日、以下のリンクを見つけました。

https://www.fdma.go.jp/relocation/kasai_yobo/about_shiken_unpan/unpan_kokuji.html

運搬方法については「危険物の規制に関する政令」第三十条にある通り、指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合については、定めがありますが、それ未満の場合は、特に法令での指定はございません。

また、リンク先の内容で、誤りありません。小容量であれば、特例が適用されます。

実際の計量について教えてください。

重さを量って届け出数量以下に収めているのですが、計量ではなく容器の容量で計算(例えば一斗缶に半量の9リットルだったとしても、18リットルで計算)すべきとの意見がありました。

どちらが正しいのでしょうか。

基本的には内容量で計算しますが、迷った場合やご不安な場合は、管轄の消防署様にご相談ください。

指定数量のカウントの仕方について教えてください。

ポリマーのメタノール湿粉を乾燥し、メタノールを留去・回収するという工程があります。

ポリマーのメタノール湿粉自体は、確認試験にて第2類引火性固体であることが分かっています。

この第2類引火性固体を乾燥する際、数量のカウントは引火性固体のみで良いでしょうか?

回収したメタノールを取扱い量としてカウントした場合、元々は引火性固体に含まれていたものなので、ダブルカウントになってしまうかと思います。

管轄の消防署によって、指示が異なる場合がございますが、おそらく取扱いの厳しい方の指定数量になるかと思います。

ABWで換算すると60%が危険物でABVで表記すると何%危険物でしょうか?

れ入りますが、エタノールのことを仰っていますでしょうか。

エタノールのことであれば、下記の通り67.7%となります。

(第四類でも違うアルコール類が混ざっていたら下記のリンク先の表の通りにはなりません)

https://www.pmda.go.jp/files/000163417.pdf

また、法令上はあくまで重量%をベースと致しますので、ご注意ください。

カテゴリーから探す

キーワードから探す