お知らせ・お役立ち便覧 NEWS

有機溶剤

2025.03.17

有機溶剤とは?わかりやすく解説します

この記事では、有機溶剤とはどのようなものか、全く知識がない人でもわかるように、丁寧に解説します。

目次

有機溶剤とは?

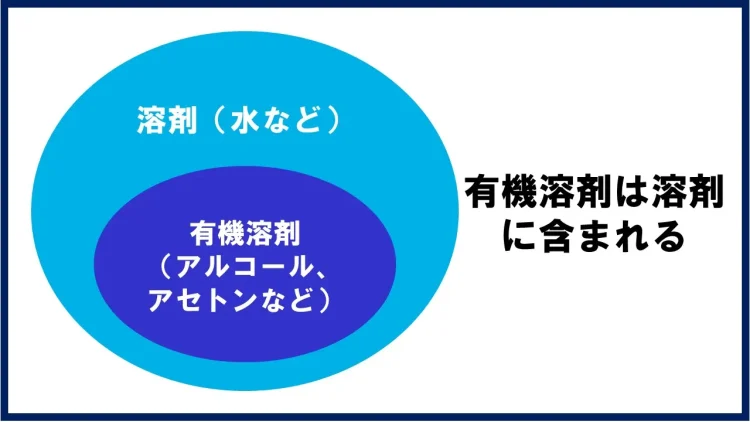

有機溶剤とは、他の物質を溶かす性質がある有機化合物の総称で、塗装や洗浄、印刷などあらゆる用途で使用されています。

そもそも溶剤とは、物質を溶かす性質を持つ物質のことで、最も一般的なものは水です。たとえば食塩水は、溶剤としての水で食塩を溶かしたものです。

そもそも溶剤とは、物質を溶かす性質を持つ物質のことで、最も一般的なものは水です。たとえば食塩水は、溶剤としての水で食塩を溶かしたものです。

その溶剤の中で有機物のものを有機溶剤と呼びます。

代表的な有機溶剤としては、ネイルを落とすための除光液の主成分であるアセトンや、塗料をうすめるために使うシンナーなどがありますが、工業用に使われているものだけで500種以上あります。

水は無機物のため有機溶剤とは呼ばれません。

有機物とは

有機物とは炭素(C)を含む化合物のことです。有機物以外のものは全て無機物です。

ただし、炭素の同素体であるダイヤモンドやグラファイト、または二酸化炭素や一酸化炭素、炭酸ナトリウム、などは慣例的に無機物に分類します。

※有機物とは、炭素(C)を含んでいる化合物のこと。有機物以外の物質は全て無機物。このため水(H2O)は炭素を含まないため無機物に分類されます

有機溶剤の種類

有機溶剤の分類としては、化学構造で分けたものや、毒性の強い有機溶剤を規制する有機溶剤中毒予防規則(有機則)や特定化学物質障害予防規則(特化則)などの法令上分類、有機溶剤を燃えやすさで分けた消防法上の分類などさまざまなものがあります。

ここでは、まず化学構造による分類として、炭化水素類、塩化炭化水素類、アルコール類、ケトン類、エステル類、エーテル類などを解説します。

有機化合物の特性を決める特定の原子の集まりを「官能基」と呼び、同じ一般名で分類されます。

同じ類の物質は同じ官能基を持っているので、同じ分類の物質は特性も似通ってきます。

炭化水素類

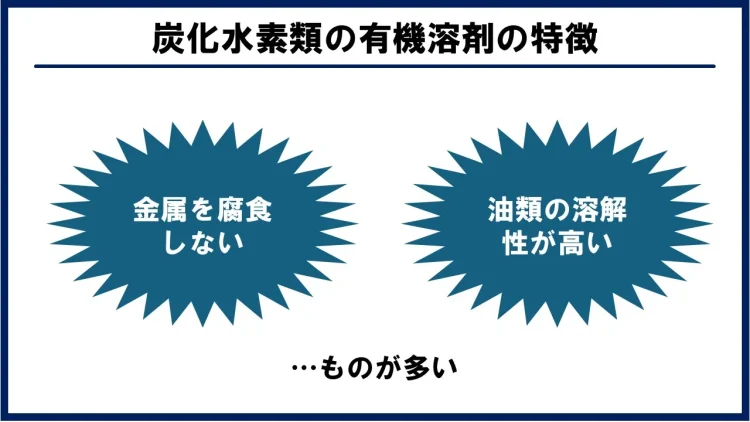

炭化水素類とは、炭素(C)と水素(H)だけで構成された物質です。主に石油精製工程の派生留分を利用して作られています。

炭化水素類とは、炭素(C)と水素(H)だけで構成された物質です。主に石油精製工程の派生留分を利用して作られています。

金属を腐食しない特性があることと、油類の溶解性が高いこと、安価なものが多いということから、広く普及しています。

身近なものでは、衣類のクリーニング用の溶剤やパーツクリーナーとして使われています。

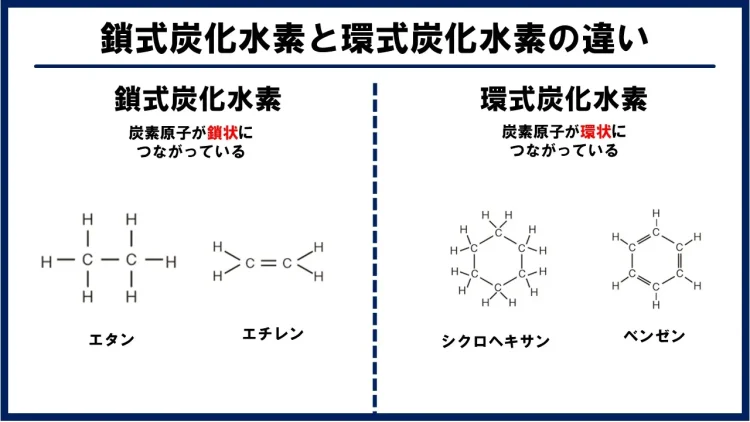

炭化水素類は、炭素原子が鎖状につながっている鎖式炭化水素と、炭素原子が環状につながっている環式炭化水素に分けられます。

炭化水素類は、炭素原子が鎖状につながっている鎖式炭化水素と、炭素原子が環状につながっている環式炭化水素に分けられます。

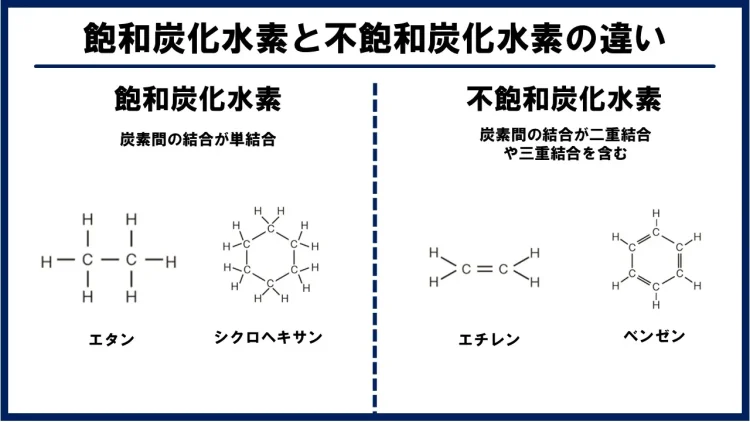

また、炭素の結合が全て単結合のものを飽和炭化水素、二重結合や三重結合が含まれているものを不飽和炭化水素といいます。

また、炭素の結合が全て単結合のものを飽和炭化水素、二重結合や三重結合が含まれているものを不飽和炭化水素といいます。

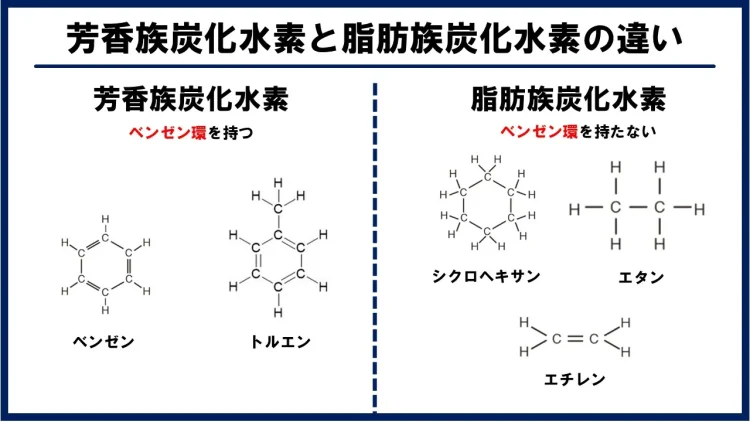

環式炭化水素のうち、ベンゼン環(炭素原子6個が単結合と二重結合が相互に正六角形で結びついた分子構造)を持っているものを芳香族炭化水素、ベンゼン環を持っていないものを脂肪族炭化水素と言います。

環式炭化水素のうち、ベンゼン環(炭素原子6個が単結合と二重結合が相互に正六角形で結びついた分子構造)を持っているものを芳香族炭化水素、ベンゼン環を持っていないものを脂肪族炭化水素と言います。

ベンゼン環を持つ芳香族炭化水素は特有の臭いをもつため芳香族と名付けられています。

ちなみにベンゼン環は二重結合を持っているので、芳香族炭化水素は全て不飽和炭化水素です。

※不飽和炭化水素が全て芳香族炭化水素なわけではありません

炭化水素系の代表的な有機溶剤としては以下の表の通りです。

※表中の有機則は有機溶剤中毒予防規則の略、特化則は特定化学物質障害予防規則の略で、該当する場合は◯、非該当は✕です。有機則と特化則についてはそれぞれ別記事「有機溶剤中毒予防規則(有機則)とは?わかりやすく解説」「特定化学物質障害予防規則(特化則)とは?対象の有機溶剤なども、わかりやすく解説」で紹介しております。

炭化水素系の代表的な有機溶剤の一覧※「▼」をクリックすると表が開きます。

| 族 | 物質名 | 別名 | CAS番号 | 化学式 | 有機則 | 特化則 |

| 芳香族 | トルエン | メチルベンゼン | 108-88-3 | C7H8 | ◯ | ✕ |

| キシレン | キシロール、ジメチルベンゼン | 1330-20-7 | C8H10 | ◯ | ✕ | |

| 脂肪族 | ノルマルペンタン | アミルハイドライド | 109-66-0 | C5H12 | ✕ | ✕ |

| イソペンタン | 2-メチルブタン | 78-78-4 | C5H12 | ✕ | ✕ | |

| ノルマルヘキサン | n-ヘキサン、ヘキサン | 110-54-3 | C6H14 | ◯ | ✕ | |

| イソヘキサン | 2-メチルペンタン | 107-83-5 | C6H14 | ✕ | ✕ | |

| シクロヘキサン | ヘキサメチレン | 110-82-7 | C6H12 | ✕ | ✕ | |

| メチルシクロヘキサン | MCH | 108-87-2 | C7H14 | ✕ | ✕ | |

| ノルマルヘプタン | n-ヘプタン | 142-82-5 | C7H16 | ✕ | ✕ | |

| エチルシクロヘキサン | ECH | 1678-91-7 | C8H16 | ✕ | ✕ | |

| イソオクタン | 2-メチルヘプタン | 26635-64-3 | C8H18 | ✕ | ✕ | |

| ノルマルデカン | デカン | 124-18-5 | C10H22 | ✕ | ✕ |

アルコール類

アルコールというと、消毒用アルコールやアルコール飲料(酒)など日々の生活の中でよく耳にしますが、その場合のアルコールは、アルコール類の一種であるエタノール(エチルアルコール)のことです。

化学的には、アルコールとは炭化水素類の水素を水酸基(−OH)で置換した構造の化合物の総称です。※エタノールもこの仲間

アルコール類の脱脂力は比較的弱いですが、水溶性の汚れはよく落とし、乾燥も早いので他の溶剤と組み合わせて使うことも多いです。

身近な例では、プリザーブドフラワーの脱水剤やインクの抽出剤として使われています。

可燃性で引火点が低いので取り扱いには十分に注意しましょう。

主なアルコール類の有機溶剤は以下の通りです。物質名にアルコールやノールと付いているものが多いです。

代表的なアルコール系溶剤の一覧※「▼」をクリックすると表が開きます。

| 物質名 | 別名 | CAS番号 | 化学式 | 有機則 | 特化則 |

| メタノール | メチルアルコール | 67-56-1 | CH4O | ◯ | ✕ |

| エタノール | エチルアルコール | 64-17-5 | C2H6O | ✕ | ✕ |

| イソプロピルアルコール | 2-プロパノール | 67-63-0 | C3H8O | ◯ | ✕ |

| ノルマルプロピルアルコール | NPA、1-プロパノール | 71-23-8 | C3H8O | ✕ | ✕ |

| イソブチルアルコール | イソブタノール | 78-83-1 | C4H10O | ◯ | ✕ |

| ノルマルブタノール | 1-ブタノール | 71-36-3 | C4H10O | ◯ | ✕ |

| ターシャリーブタノール | TBA、tert-ブタノール、2-メチルプロパン-2-オール | 75-65-0 | C4H10O | ✕ | ✕ |

| セカンダリーブチルアルコール | 2-ブタノール、SBA | 78-92-2 | C4H10O | ◯ | ✕ |

| ベンジルアルコール | フェニルメタノール | 100-51-6 | C7H8O | ✕ | ✕ |

ケトン類

ケトン類の有機溶剤(ケトン系溶剤)は、構造式にケトン基《R−C(=O)−R’ (R, R’ はアルキル基など)》を持っています。

ケトン類の有機溶剤(ケトン系溶剤)は、構造式にケトン基《R−C(=O)−R’ (R, R’ はアルキル基など)》を持っています。

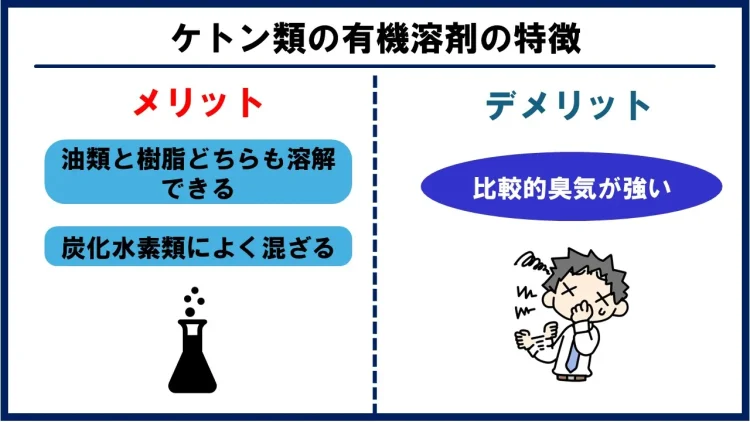

ケトン系溶剤は、油類と樹脂どちらも溶解(洗浄)できる性質があり、炭化水素類によく混ざるため希釈剤としても使います。

ただし臭いが強いものも多く、有機則や特化則で規制されているものもあります。

ネイルアート(樹脂でできている)を落とすために使う除光液に含まれるアセトンは、代表的なケトン系溶剤です。

主なケトン系溶剤は以下の通りです。ケトン系は、物質名にケトンやトンとつくものが多いです。

代表的なケトン系溶剤の一覧※「▼」をクリックすると表が開きます。

| 物質名 | 別名 | CAS番号 | 化学式 | 有機則 | 特化則 |

| アセトン | ジメチルケトン | 67-64-1 | C3H6O | ◯ | ✕ |

| メチルエチルケトン | 2-ブタノン、MEK | 78-93-3 | C4H8O | ◯ | ✕ |

| イソプロピルメチルケトン | メチルイソプロピルケトン、3-メチル-2-ブタノン | 563-80-4 | C5H10O | ✕ | ✕ |

| シクロヘキサノン | ケトシクロヘキサン、アノン | 108-94-1 | C6H10O | ◯ | ✕ |

| メチルイソブチルケトン | MIBK、4-メチル-2-ペンタノン | 108-10-1 | C6H12O | ✕ | ◯ |

| ジアセトンアルコール | DAA、ダイアセトンアルコール | 123-42-2 | C6H12O2 | ✕ | ✕ |

| ジイソブチルケトン | DIBK、2,6-ジメチル-4-ヘプタン | 108-83-8 | C9H18O | ✕ | ✕ |

エステル類

エステル類は酸とアルコールを脱水縮合したものです。

エステル類の有機溶剤(エステル系溶剤)は樹脂の溶解力が高く、比較的毒性が低いです。

他の有機溶媒にも溶けやすいですが、水にはあまり溶けません。

エステル系溶剤の一つである酢酸エチルは、樹脂溶解力を生かしてアセトンと同様に除光液の成分として活用されています。また、昆虫標本を作るときに、防腐効果のある殺虫剤として使われます。

エステル系溶剤は、ラッカー系や塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂系の塗料に主に使われ、においが特徴的なことから、香料としても利用されています。

主なエステル系溶剤は以下の通りです。

代表的なエステル系溶剤の一覧※「▼」をクリックすると表が開きます。

| 物質名 | 別名 | CAS番号 | 化学式 | 有機則 | 特化則 |

| ジメチルカーボネート | DMC、炭酸ジメチル | 616-38-6 | C3H6O3 | ✕ | ✕ |

| 酢酸エチル | エチルアセテート、酢エチ | 141-78-6 | C4H8O2 | ◯ | ✕ |

| エチルメチルカーボネート | EMC、炭酸エチルメチル | 623-53-0 | C4H8O3 | ✕ | ✕ |

| 乳酸メチル | 2-ヒドロキシプロピオン酸メチル、メチルラクテート | 547-64-8 | C4H8O3 | ✕ | ✕ |

| 酢酸ノルマルプロピル | NPAC、酢酸n-プロピル、ノルマルプロピルアセテート | 109-60-4 | C5H10O2 | ◯ | ✕ |

| 酢酸イソプロピル | イソプロピルアセテート | 108-21-4 | C5H10O2 | ◯ | ✕ |

| 酢酸ブチル | ブチルアセテート、酢ブチ | 123-86-4 | C6H12O2 | ◯ | ✕ |

| 酢酸sec-ブチル | SBAC、2-ブチル酢酸、セカンダリーブチルアセテート、酢酸セカンダリーブチル | 105-46-4 | C6H12O2 | ✕ | ✕ |

| 酢酸アミル | 酢酸イソアミル | 123-92-2 | C7H14O2 | ◯ | ✕ |

| 酢酸メトキシブチル | メトキシブチルアセテート、メトアセ | 4435-53-4 | C7H14O3 | ✕ | ✕ |

| 乳酸ブチル | 乳酸ノルマル-ブチル | 138-22-7 | C7H14O3 | ✕ | ✕ |

エーテル類

エーテルはアルコール同士を脱水縮合したものです。《R−O−R’ (R, R’ はアルキル基など)》の構造式で表記されます。

揮発性が高く、特徴はエステル類に似ています。

エステル同様、においが特徴的なので、香料に使われることもあります。

ラッカー系やアクリル樹脂系、アミノアルキド樹脂系、エポキシ樹脂系の塗料やその希釈剤に主に使われます。

以下がエーテル類の有機溶剤の代表的なものです。

代表的なエーテル系溶剤の一覧※「▼」をクリックすると表が開きます。

| 物質名 | 別名 | CAS番号 | 化学式 | 有機則 | 特化則 |

| メチルセロソルブ | エチレングリコールモノメチルエーテル、メチルグリコール、メチセロ | 109-86-4 | C3H8O2 | ◯ | ✕ |

| 1,4-ジオキサン | ジエチレンジオキサイト、ジオキシエチレンエーテル | 123-91-1 | C4H8O2 | ✕ | ◯ |

| エチルセロソルブ | セロソルブ、エチセロ、エチレングリコールモノエチルエーテル | 110-80-5 | C4H10O2 | ◯ | ✕ |

| ジイソプロピルエーテル | DIPE、イソプロピルエーテル、2-イソプロポキシプロパン | 108-20-3 | C6H14O | ✕ | ✕ |

| ブチルセロソルブ | ブチセロ、エチレングリコールモノブチルエーテル、ブチルグリコール | 111-76-2 | C6H14O2 | ◯ | ✕ |

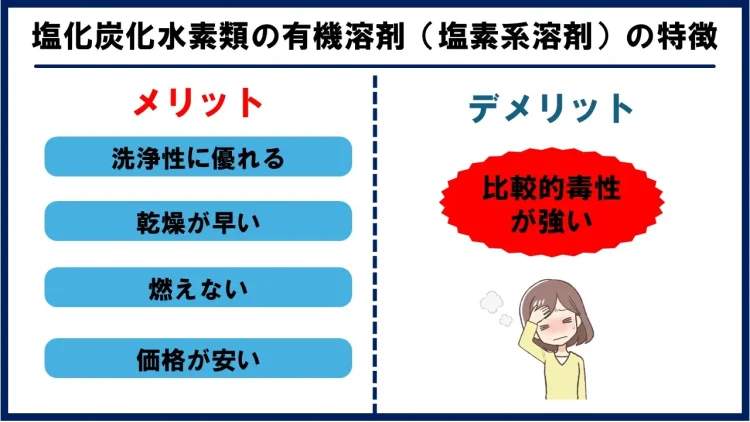

塩化炭化水素類

塩化炭化水素類は、炭化水素類の水素を塩素で置換したものです。塩素系溶剤とも呼ばれます。

塩化炭化水素類は、炭化水素類の水素を塩素で置換したものです。塩素系溶剤とも呼ばれます。

溶解力が強く洗浄性に優れ、乾燥が早く、燃えにくく、比較的価格が安いというメリットがありますが、毒性が比較的強いため有機溶剤中毒予防規則や特定化学物質障害予防規則などの法令で規制されています。

塩素系溶剤には以下のようなものがあります。

代表的な塩素系溶剤の一覧※「▼」をクリックすると表が開きます。

| 物質名 | 別名 | CAS番号 | 化学式 | 有機則 | 特化則 |

| クロロホルム | トリクロロメタン、メチルトリクロリド | 67-66-3 | CHCl3 | ✕ | ◯ |

| 四塩化炭素 | テトラクロロメタン、 | 56-23-5 | CCl4 | ✕ | ◯ |

| ジクロロメタン | メチレンクロライド、塩化メチレン、二塩化メチレン | 75-09-2 | CH2Cl2 | ✕ | ◯ |

| 1,1,2,2-テトラクロロエタン | 四塩化アセチレン | 79-34-5 | C2H2Cl4 | ✕ | ◯ |

| 1,1,1-トリクロロエタン | メチルクロロホルム、メチルトリクロロメタン | 71-55-6 | C2H3Cl3 | ◯ | ✕ |

| 1,2-ジクロロエチレン | 二塩化アセチレン、1,2-ジクロロエテン、sym-ジクロロエチレン | 540-59-0 | C2H2Cl2 | ◯ | ✕ |

| 1,2-ジクロロエタン | sym‐二塩化エタン、エチレンジクロリド、グリコールジクロリド | 107-06-2 | C2H4Cl2 | ✕ | ◯ |

クロロ付いているものが多いですが、クロロとは塩素のことです。多くの塩素系溶剤が発がん性があるとして特化則で規制されています。

有機溶剤中毒予防規則・特定化学物質障害予防規則による分類

有機溶剤中毒予防規則(有機則)とは、労働者の安全と健康を守るための法律である労働安全衛生法に基づいて、有機溶剤の安全基準を定めた法令(厚生労働省令)です。

有機則では、指定した有機溶剤44種類を毒性が強いものから順に第1種、第2種、第3種と区分して規制しています。

特定化学物質障害予防規則とは、がんや皮膚炎、神経障害の恐れがある特に有害な化学物質から労働者を守るために、労働安全衛生法に基づき制定された法令(厚生労働省令)です。

特化則該当物質は有機則該当物質よりも特に有害性(発がん性)が強い有機溶剤12種類(特別有機溶剤)を指定し、規制しています。

有機則については、別記事「有機溶剤中毒予防規則(有機則)とは?わかりやすく解説」で、特化則については、別記事「特定化学物質障害予防規則(特化則)とは?対象の有機溶剤なども、わかりやすく解説」でそれぞれ解説しておりますので、詳細はそちらをお読みください。

有機溶剤に関する質問

※2024年11月20日更新

以前、ページのコメントに寄せられた疑問・質問とその回答をご紹介します。

(※一部編集・抜粋しております)

質問No.01~10

※「▼」をクリックすると質問が表示されます。

車の塗装面に付着したタイアスプレーを拭き取りたい。家庭用に1本置いておきたい。どこで買えばいいのでしょうか?

質問を質問で返すようで誠に恐縮なのですが、タイヤスプレーとは、どのようなものでございますでしょうか。タイヤを洗浄するためのスプレーでございますか。

それとも、最近話題になっている、スプレー式のタイヤチェーンのことでございますでしょうか。

車の塗装をはぐことなく、付着物を落とすことのできるものがあるかどうかお探し致します。

シューケア用品に使われている有機溶剤とはどんな物なのでしょうか?(靴クリーム等に使われている物)

あと防水スプレーに入っている成分や人体に影響が強いのでしょうか?

防水スプレーは弊社で扱うような有機溶剤は含まれていませんが、吸い込むと撥水性分が肺に入り、呼吸困難に繋がるおそれがあります。

過去に、換気しない環境で防水スプレーを使用し、事故に繋がっているケースもあります。

靴クリームにはパラフィン系の有機溶剤がよく使われますが、最近では界面活性剤も有機溶剤も使わない、水性タイプのクリームも登場しています。

市販品のスプレーシールはがしを使用しています。中毒予防規則の適用は受けるのでしょうか?

屋内使用 450ml入りのスプレー缶を1か月で5-6本使用しています。

SDSにはキシレン及びミネラルスピリットが記載されており、含有量はミネラルスピリット(40-60%)キシレン(1-10%)その他溶剤(10-30%)噴射剤(LPG)(30-50%)と記載されています。

業務でお使いと推察致しました上で回答させていただきます。

使用されている空間の容積と、1時間の使用量、そしてキシレンの具体的な量がわかりませんと、お答えすることができません。

シールはがしメーカー様か労働基準監督署様にお問い合わせをなさるのが1番確実かと思います。

金属加工後の脱脂をして接着剤を塗りゴムを焼き付けします。以前はトルエンなど使用しました。最近使用してた20キロ缶を捨ててしまい名前分かりません。

金属や製品を履いたあと残留物が残らない揮発性の物が知りたいのですが。購入してた店が閉店してあてがなく困ってます?

トルエンの代替になりうる製品でございますね。

お捨てになってしまった缶の製品は弊社品ではないかもしれませんが、弊社製品でトルエンの代わりに脱脂洗浄が可能なものは「メタルクリーナー#770」などがございます。

残留物も残りませんし、有機則などの法規にも非該当なタイプの製品です。

他にも何点か種類がございますので、もしご興味ございましたらお声かけ下さいませ。

当工場では、アセトン、酢酸エチル、トルエン、シンナーを使います。油性マジックペンをプラスチックや金属に印やラインを書いたものを消します。

ボンドを溶かして軟らかくしたりして接着剤を塗りやすくします。

新型コロナに対して殺菌できますでしょうか?アセトンや酢酸エチルで手の消毒はやはり危険ですか?

弊社に「アセトン」や「酢酸エチル」がウイルスや菌に効果があるという知見はありません。

アセトンは有機溶剤中毒予防規則に該当する製品でもありますので、おやめください。

弊社で有機溶剤を用いて自社製品に塗布しているのですが、一般のお客様へお客様ご自身が塗布することを目的として、有機溶剤を販売してもよいものでしょうか?

毒物劇物取締法に該当するものでなければ、特筆して免許や許可等は必要ありませんが、在庫量で消防法に該当する場合がございますのでご注意ください。

有機溶剤中毒予防規則などにつきましては、有機溶剤業務にかかわるものでございますので個人様でしたら関係がありません。

有機溶剤であるテトラヒドロフラン(THF)が付着する部品の材質がアルミ合金(A-5052)の場合、アルミ合金の腐食の心配はあるでしょうか?

THF自体はアルミ合金に対する腐食性はないと思われます。ただ水溶性の液体なので水を含んでしまった場合は腐食の可能性があります。

家庭用排水パイプのつまり何か適する溶剤があれば教えて下さい。

主に家庭用排水パイプの詰まりは髪の毛や繊維が多いかと思います。

その場合、タンパク質を溶かす無機系のものがよろしいかと思います。

有機溶剤は排水溝に流してはいけませんので注意が必要です。(塩ビ系のパイプですと溶かしてしまう恐れもございます)

某塗料メーカーの水性スプレー塗料にエチレングリコールモノブチルエーテルが5~15%入っているとSDSに記載があります。

有機則の対象となる物質ではないと思っていましたが、有機則対象のブチルセロソルブを調べたところエチレングリコールモノブチルエーテルが第2種有機溶剤等で記載されております。

これは有機則の対象になるのでしょうか?

またエチレングリコールモノブチルエーテル=エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテルは同物質なのでしょうか?

仰る通り、ブチセロが5%以上含まれている場合、それは有機則の対象となります。おそらくSDSにも有機則対象物質として記載があるはずです。

また、エチレングリコールモノブチルエーテルは、エチレングリコールモノノルマルブチルエーテルと同じです。

ミネラルスピリットについて、製品ページタイトルは「ソルベントナフサ 8052-41-3 | 三協化学株式会社」、ページ内には「CAS No. 64742-95-6 」と記載ありますが、どちらが正しいのでしょうか。

そもそも、ミネラルスピリット(やガソリン)は混合物なのになぜ単一のCASがあるのでしょうか?

どちらもソルベントナフサを示すCAS№ですが、ソルベントナフサの中でも違う種類のCAS№でした。

修正いたしました。(ページタイトルの番号が正しいです)貴重なご意見ありがとうございます。

CAS№は単一だけにつくものではなく、アメリカ化学会という組織が番号をつけていさえすれば、混合物にも番号が割り振られています。

また、同じ物質でも複数の番号が割り振られているケースもございます。

質問No.11~

※「▼」をクリックすると質問が表示されます。

車のエンブレムが剥がれ落ちました。剝がれた所の粘着テープ跡が固着、硬化しております。

そこで、車のボディを傷めないで固着、硬化を取り除きたいのですが、どのような成分の溶剤が良いのでしょうか?

一般に自動車用品店で販売されているステッカー剥がしなどで、取り除くことができます。(自動車用品店でないところで販売されているものは注意が必要です)

現在、リフォームでカーペットの張り替えをしてもらっております。ベンリダインSDという酢酸エチルとアセトンが含まれている接着剤を使用します。

家屋内でこちらを吸い込むことで何か健康に影響はありますか。

また、室内飼いの猫がいるのですが、猫への影響はありますか。

猫に対する試験結果はあまりなく、はっきりしたことは申し上げられないのですが、人間よりも敏感で、かつ耐毒性もありませんので、使用する環境下に猫が立ち入らないよう、またお部屋の換気を徹底し、接着剤が完全に乾いてから猫を入れるようにしてください。

(乾いてしまえば、酢酸エチルやアセトンの成分は接着部分には残りません)

シロアリ駆除剤が1週間近く経っても溶剤のような臭いがなくなりません。健康面について相談です。

先日業者さんを呼んでシロアリ駆除剤(バクトップMC+エバーウッド2040)を1階床下に施工して頂いたのですが、施工から1週間近く経っても溶剤のような臭いがなくなりません。

空気の流れの問題なのか、1階よりも施工場所から離れている2階のほうが臭いが強いです。

現時点で健康面での異常はありませんが、仕事で使う衣装製作用の生地(ポリエステル、ナイロン、アクリル等)を2階に保管しており、それらに影響がないか心配です。

臭いがする=2階まで有害物質が移動してきているという認識でいいのでしょうか?

有機溶剤は通常空気よりも重たいものがほとんどですが、今回のように2階の方がにおうということでしたら、有機溶剤ではなく薬剤の可能性がありますので、施工業者様へ確認なさることをお勧め致します。

体調にご不安点などあられましたらすぐにかかりつけのお医者様へご相談ください。

不織布マスクを製造するのに溶剤は使われますか?Yesの場合、多少は繊維中に残存しますか?または残存することはないのでしょうか?

弊社で製造したことがないのでよくわからないのと、メーカー様によっても、使用するかどうか異なるかもしれないので、メーカー様へお問い合わせされることをお勧め致します。

水には酸素と水素が含まれているのですが…

仰る通り、水には酸素と水素が含まれていますが、炭素が含まれていないため、「有機」溶剤ではなく、無機物なのです。

アルコールにアセトン(除光液)を混合させたものについて、相談です。

アルコールにアセトン(除光液)を混合させたものを知らずに手指の消毒用として2年ほど繰り返し使用していました。手のごわつきや乾燥といった症状が酷くハンドクリームで対処していましたが、最近になり何かおかしいと感じ調べ始め、こちらへ辿り着いた次第です。

又、血液検査にて貧血があると初めて指摘があり、皮膚吸収による影響を受けているのかと気掛かりに思いますが、どのように伝えれば適切な診察を受けることが出来るものなのでしょうか。

尚、他のアルコール製剤での乾燥症状等はありません。宜しくお願い申し上げます。

※他にハンドソープや食器用洗剤へのアセトンの混合がありました。それらも同様に継続使用していました。

こちらは医療機関ではございませんので、診断めいたことは出来かねますが、かかりつけのお医者様へ、ご記載いただいた内容をそのままお伝えいただければ大丈夫かと思います。

SDSに有機溶剤と記載されてる物の保管場所にはSDSを掲示、又は保管する必要があるのでしょうか。有機溶剤含有量が5%以下の物は対象外でしょうか。

SDSの掲示は必要ありませんが、作業主任者の氏名・職務の掲示と、有機溶剤が人体におよぼす作用などの掲示、取り扱う有機溶剤の区分の掲示が必要です。

SDSは保管してください。有機溶剤の総含有量が5%以下の場合は適用外です。

下記の用途に適した材料はありますでしょうか?

イレクターという鉄に樹脂を巻き付けたパーツを組み合わせて工作するユニットがあります。その接着剤として売られているものはシクロヘキサノンというもののようです。コレが200CC位余っているのですが用途がありません。

作る時に使用したのですが、使用されてる樹脂を強力に溶解、接着するみたいで使い方も難しいように思います。プラモデルなどの接着に使えそうな気もしますが、イレクターの時にはプラが簡単に解けてしまったのでそれもどうかと思います。

反応を和らげれば色々なプラスチックの溶着に使えそうなのですが、反応を和らげるのに適していて、入手しやすい材料などありますでしょうか?

溶剤によって乾燥する時間もまちまちなので、瞬間的には反応を和らげたとしても、先に希釈成分の方が乾いてしまえば後から反応が強くなったり、逆に希釈成分だけ残ってしまうということもあります。一筋縄ではいかないということ、何卒ご容赦くださいませ。

合成樹脂が有機溶剤で溶ける原理、仕組みが知りたいです。

また、参考図書などあれば教えて欲しいです。

合成樹脂の分子をほぐしてばらばらにして溶剤の中に分散させるイメージです。

小学校あるいは中学校の理科の教科書に書いてある、砂糖を水に溶かす原理の延長線上にあたります。

有機溶剤についてのご質問は下記リンクからお気軽にお問い合わせください。

カテゴリーから探す

キーワードから探す