お知らせ・お役立ち便覧 NEWS

化学規制

2024.12.20

有機溶剤中毒予防規則(有機則)とは?わかりやすく解説

有機溶剤を使う上で、作業者の安全を守るための法令である有機溶剤中毒予防規則(有機則)を、わかりやすく解説します。

なお有機則に該当する化学物質の一覧は「有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象物質一覧」で紹介しておりますので併せてご覧ください。

目次

有機溶剤とは?

有機溶剤とは、他の物質を溶かす性質を持つ有機化合物の総称で、塗装や洗浄、印刷など幅広い用途で使われています。

工業用分野以外では「溶媒」とも呼ばれます。

そるぶ

有機溶剤についてわからない、詳しく知りたいという方は、

関連記事「有機溶剤とは」を読んでね!

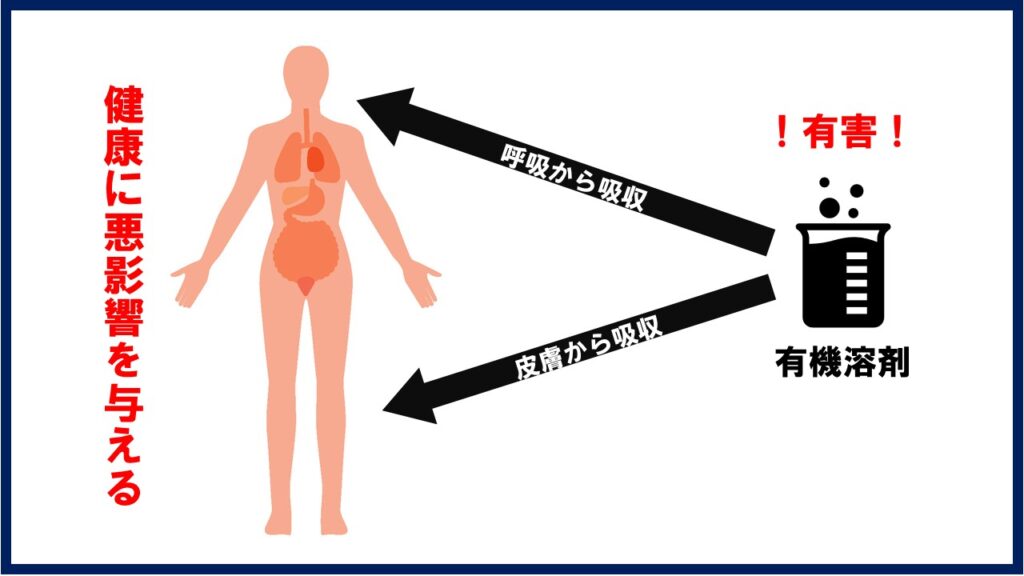

有機溶剤は悪臭の原因となる物質や体に悪い物質を含んでいるものもあります。

常温では液体ですが、一般に揮発性が高いものが多く、気体として排出されると、呼吸を通して吸収されます。

また、油脂に溶けやすいため、皮膚からも体内に吸収されてしまいます。

そのため、有害性の高い有機溶剤を使う作業者の安全を守るための基準が、有機溶剤中毒予防規則です。

有機溶剤中毒予防規則(有機則)とは?

有機溶剤中毒予防規則とは、労働者の安全と健康を守るための法律である労働安全衛生法に基づき、有機溶剤の安全基準を定めた厚生労働省令です。

※省令とは、法令の一種で、各省の大臣が法律に基づき定める命令です。国会で制定する法律に細かいルールを書くと柔軟な運用ができないため、法律には大枠を記載し、細かいルールは省令で定めることで現場の状況に合わせた柔軟な運用をしています。

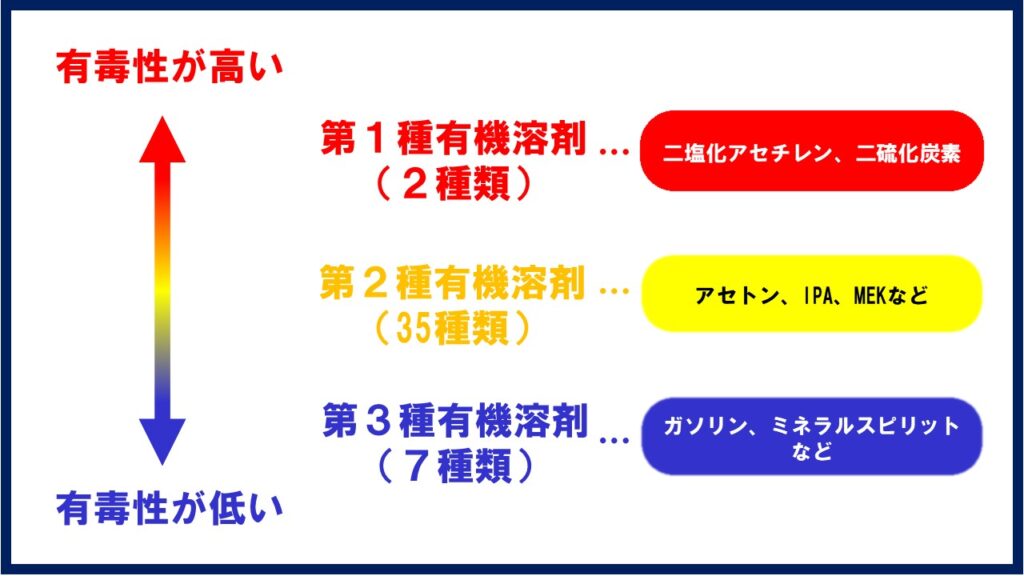

有機則では、指定した有機溶剤を毒性が強いものから順に、第1種、第2種、第3種に区分しています。

それらを使用するときは、有機則に定められた使用上の義務に従う必要があります。

有機則の対象物質と区分

有機溶剤中毒予防規則対象の有機溶剤は以下の44種です。

塗料やインキ、接着剤、シンナーなど多くの化成品に使用されている有機溶剤は第2種有機溶剤に該当します。

有機溶剤には同じ物質でもさまざまな名称があるため、一般名称が多いものには()内で併記しています。

有機則に該当する有機溶剤の一覧

※「▼」をクリックすると表が展開されます。

| 区分 | 物質名 |

| 第1種有機溶剤 (2種類) |

1,2-ジクロルエチレン(二塩化アセチレン) 二硫化炭素 |

| 第2種有機溶剤 (35種類) |

アセトン(ジメチルケトン) イソブチルアルコール(イソブタノール) イソプロピルアルコール(イソプロパノール) イソペンチルアルコール(イソアミルアルコール) エチルエーテル(ジエチルエーテル) エチレングリコールモノエチルエーテル(セロソルブ) エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(セロソルブアセテート) エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル(ブチルセロソルブ) エチレングリコールモノメチルエーテル(メチルセロソルブ) オルト-ジクロルベンゼン キシレン(キシロール) クレゾール クロルベンゼン 酢酸イソブチル 酢酸イソプロピル(イソプロピルアセテート) 酢酸イソペンチル(酢酸イソアミル) 酢酸エチル(酢エチ) 酢酸ノルマル-ブチル 酢酸ノルマル-プロピル(NPAC) 酢酸ノルマル-ペンチル(酢酸ノルマル-アミル) 酢酸メチル シクロヘキサノール シクロヘキサノン(アノン) N,N-ジメチルホルムアミド(DMF) テトラヒドロフラン(THF) 1,1,1-トリクロルエタン トルエン(トロール) ノルマルヘキサン(N-ヘキサン) 1-ブタノール 2-ブタノール メタノール(メチルアルコール) メチルエチルケトン(MEK) メチルシクロヘキサノール メチルシクロヘキサノン メチル-ノルマル-ブチルケトン |

|

第3種有機溶剤 |

ガソリン コールタールナフサ(ソルベントナフサを含む) 石油エーテル 石油ナフサ 石油ベンジン テレビン油 ミネラルスピリット(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む) |

有機則の対象物質は、2014年11月の有機則改正以前は54種ありました。

クロロホルムなどの発がん性がある物質10種が有機則から、より管理の厳しい特定化学物質障害予防規則(特化則)に移行したため現在の44種になりました。

移行したのは、クロロホルムのほか、ジクロロメタン(メチレンクロライド)、トリクロロエチレン(トリクレン)、テトラコロロエチレン(パークレン)、ジクロロエタン、1,1,2,2,-テトラクロロエタン、メチルイソブチルケトン(MIBK)、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、スチレンです。

※インターネットで「有機則 一覧」などのキーワードで検索すると、厚労省が作成した2014年以前の54種だったときの古い資料が上位でヒットしますので注意してください。

特化則については以下の記事で詳しく説明していますので併せてご覧ください。

【参考記事】

灯油は有機則に該当しない

ストーブの燃料として特に北国の冬にはなくてはならない灯油ですが、石油を常圧蒸留した時に得られるケロシンという成分から作られる石油製品です。

沸点の範囲が170~250度で、硫黄分が80ppm以下、引火点が40度以上と、取り扱いが容易なため家庭でも暖房の燃料として用いらます。

灯油は燃料としてだけではなく、塗料やインキを溶かす用途で使用されることもあり、その際は有機溶剤として扱われるため、有機則の第3種有機溶剤に該当すると勘違いされる方もいらっしゃいますが、有機則には該当しません。

有機則の対象となる環境

上記の有機則該当の物質44種を、下記の条件で使うと、使用上の義務が生じます。義務の内容は後述します。

有機則の対象となる有機溶剤業務

有機則の対象となる有機溶剤業務とは、以下に掲げる業務で、工場や研究所で用いる場合、原則ほぼ対象となります。

例えば、有機溶剤などを製造する工場での、有機溶剤などのろ過や混合、撹拌、加熱の他、容器や設備などに有機溶剤を入れること。有機溶剤を含む薬品を使った印刷業務、有機溶剤を使った洗浄、有機溶剤を用いた試験や研究などが当てはまります。詳しくは下記の通りです。

有機溶剤業務 次の各号に掲げる業務をいう。

※「▼」をクリックすると表が展開されます。イ 有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌かくはん、加熱又は容器若しくは設備への注入の業務ロ 染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機顔料、油脂、香料、甘味料、火薬、写真薬品、ゴム若しくは可塑剤又はこれらのものの中間体を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌かくはん又は加熱の業務ハ 有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務ニ 有機溶剤含有物を用いて行う文字の書込み又は描画の業務ホ 有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務ヘ 接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務ト 接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務チ 有機溶剤等を用いて行う洗浄(ヲに掲げる業務に該当する洗浄の業務を除く。)又は払しよくの業務リ 有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務(ヲに掲げる業務に該当する塗装の業務を除く。)ヌ 有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務ル 有機溶剤等を用いて行う試験又は研究の業務ヲ 有機溶剤等を入れたことのあるタンク(有機溶剤の蒸気の発散するおそれがないものを除く。以下同じ。)の内部における業務参考:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000036_20200828_502M60000100154

有機則の対象となる作業環境の基準

工場や研究所など使用する場合は原則、下記の十一番・屋内作業場に該当します。

その他、船や自動車、タンク、トンネルの中なども該当します。

詳しくは以下の通りです。

令第六条第二十二号及び第二十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。

※「▼」をクリックすると表が展開されます。

参考:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000036_20200828_502M60000100154

有機則が適用除外(対象外)となる場合の条件は?

有機則に該当する物質を対象業務・場所内で使う場合でも、使用量が基準を下回る場合は、所轄の労働基準監督署に申し出れば、適用外の認定を受けることができます。

認定を受けなければ、使用量が少なくても、以下の義務が課されます。

例外対象となる基準は次の通りです。

有機則が適用されるか判断するための計算方法

使用量の基準は、作業場の気積(空間の量を床面積と高さの積で表す)です。

作業場にある設備などの体積を除いた空間の大きさです。

下記の表で、有機溶剤の部屋の大きさに対する使用してもよいとされる「許容消費量」が分かります。

許容消費量未満であれば有機則の適用除外となります。

消費する有機溶剤等の区分 有機溶剤等の許容消費量 第1種有機溶剤等 W=(1÷15)×A 第2種有機溶剤等 W=(2÷5)×A 第3種有機溶剤等 W=(3÷2)×A 備考 この表において、W及びAは、それぞれ次の数値を表わすものとする。

W 有機溶剤等の許容消費量(単位 グラム)

A 作業場の気積(床面から四メートルを超える高さにある空間を除く。単位 立方メートル)ただし、気積が百五十立方メートルを超える場合は、百五十立方メートルとする。参考:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000036_20200828_502M60000100154

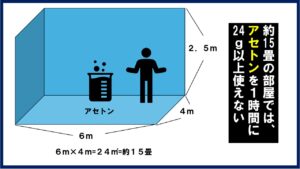

例えばアセトン(第2種有機溶剤)を使う場合を考えてみます。

部屋の広さは約15畳で、縦6m、横4m、高さ2・5mとします。気積(体積)は60㎥です。上記の式に当てはめると、W=2/5×60=24gとなります。

つまり、上記の部屋では1時間にアセトンを24g以上使っていてはいけない、ということになります。

あまりにも少ないため基本的に有機則の対象外とはなりません。

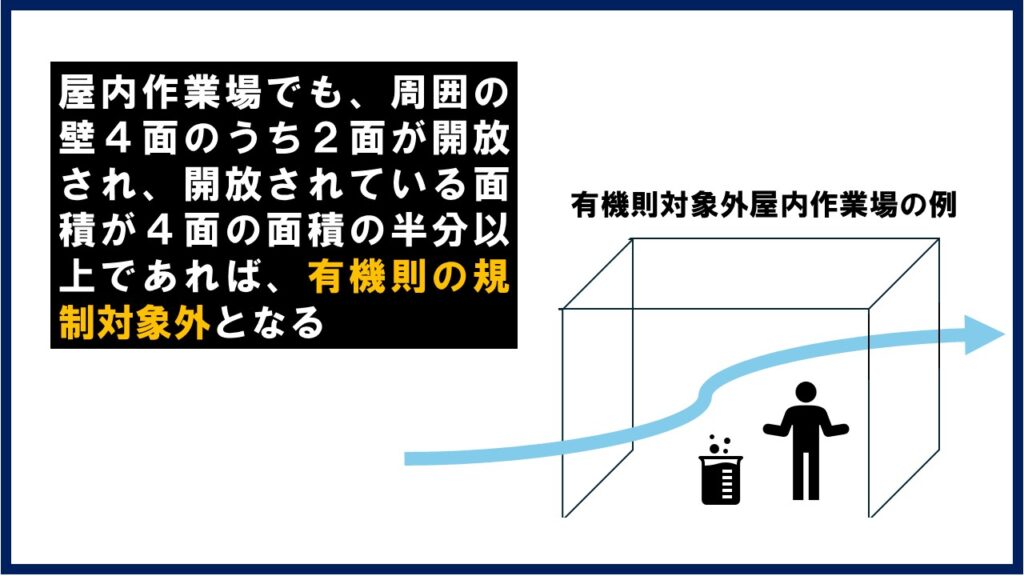

屋外、または屋外に見なせる場合は有機則は適用されない

屋内作用場のうち「周壁の2側面以上、かつ、周壁の面積の半分以上が直接外気に向って開放されている」か「当該屋内作業場に通風を阻害する壁、つい立その他の物がない」場合は規制対象外となります。

周壁とは、作業場を取り囲む壁です。4面のうち少なくとも2面が開放され、その開放されいる面積が、周壁の半分以上でなければ適用除外とはなりません。

有機則該当の溶剤を使用した場合の義務

有機則指定の物質を使用する場合、上記の例外に該当しなかったか、該当したが申請しなかった場合、従業員への有害性の周知と有機溶剤作業主任者の選任、換気装置の設置、作業環境の測定をする必要があります。

従業員へ有害性の周知

有機則に該当する有機溶剤を使用する際は、区分の表示や使用上の注意事項、その有機溶剤を使うとどのような健康被害が起こる可能性があるのか、中毒などが起きた際の応急措置方法を見やすい場所に掲示しなくてはいけません。

有機溶剤作業主任者の選任

屋内の作業場で有機溶剤を使った仕事をする際は(試験研究業務を除く)、作業の主任者を選任しなければなりません。

主任者の仕事は以下の通りです。

-

- 作業の方法を決定し、労働者を指揮すること

- 換気装置を1カ月以内ごとに点検すること

- 保護具の使用状況を監視すること

- タンク内作業における措置が講じられているか確認すること

主任者になるには、有機溶剤作業主任者技能講習(2日間)を受け、合格する必要があります。

更新する必要はありませんが、企業としては、責任者になれるような人物を2日間講習に出さなければならない上に、受験料やテキスト代を含め1万4千円ほどの費用がかかります。

合格率は95%程度とされていますが、不合格になると、再受験の費用など追加のコストもかかってきます。

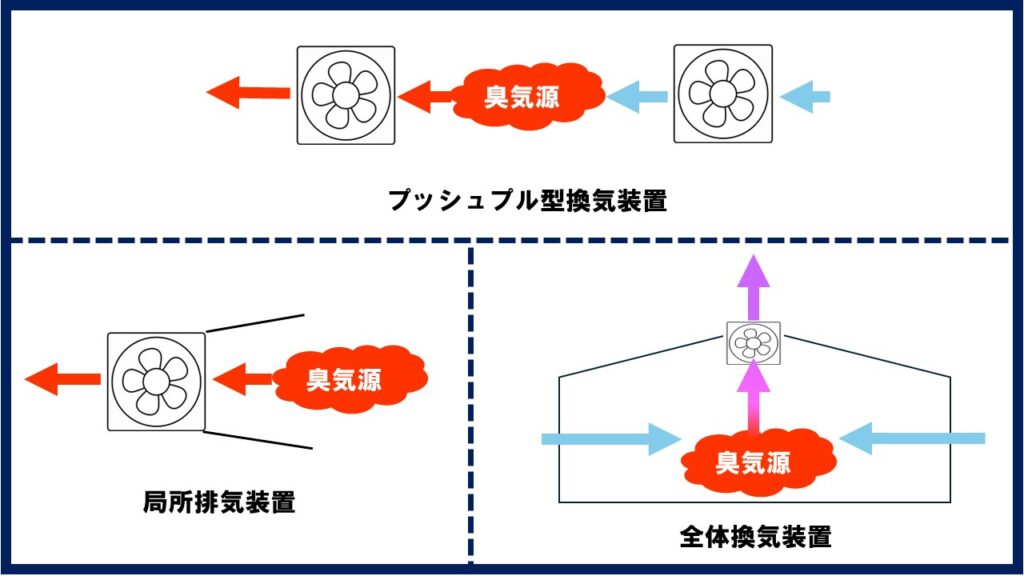

換気装置の設置

使用する有機溶剤に合わせた換気装置を設置する必要があります。

換気装置には局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置の3つがあります。

(どの装置も毎月作業主任者が点検をし、装置によっては1年に1度の定期検査と、その結果を3年間保存させることが必要)

| 換気装置の種類 | メリット | デメリット |

| 局所排気装置 | 低コスト | 吸引力によっては作業に影響 |

| プッシュプル型換気装置 | 局所排気装置より風速を抑えられるため、作業への影響が少ない | 設備が大掛かりで設備費、運用費がかかる |

| 全体換気装置 | 設備が単純で、作業への影響がほとんどない | 室内全体の有害物質を希釈するため、作業者が有害物質を取り込む恐れがある 有機則の第3種有機溶剤をタンク等の内部での作業に使用する場合にのみ使える |

局所排気装置

発散源の近くにフードを設置し、空気を局所的に吸い込み、ダクトを経由し排気ファンから外部に排出します。吸引力によっては気流が合わずに、作業に影響を及ぼす恐れもありますが、低コストで運用できます。

プッシュプル型換気装置

一様な補足気流を発生させ、揮発性物質の蒸気をかき混ぜることなく、発散源からフードへ誘導してくれます。密閉式と開放式の2タイプがあります。局所排気装置よりも風速を抑えることができ、作業への影響が少ないことが特徴です。一方で設備が大がかりのため設備費、運用費がかかります。

全体換気装置(+呼吸用保護具)

外気を吸気口から作業場に入れ、場内の揮発性物質の蒸気を希釈しながら排気口から外部に排出する装置です。

※第3種有機溶剤をタンク等の内部での作業に使用する場合のみ(吹き付け作業で使用する場合を除く)

作業環境の測定

第1種有機溶剤・第2種有機溶剤を使う屋内作業場では、

最低6か月に1回定期的に作業環境測定士(国家資格)による作業環境測定を実施しなければいけません。

もし社内に作業環境測定士がいない場合は、登録を受けた作業環境測定機関に測定を委託してください。

測定結果に基づいて、迅速に改善しなければならなかったり、改善の努力をしなければならないなどの指示があります。また、その結果・記録は3年間保存しなくてはなりません。

費用は実施する業者によって異なりますが、基本料金が約5万円で、それに出張費や旅費、証明書発行代金など諸経費がかかり、7~8万円ほどになることが多いようです。

有機溶剤健康診断

一般の会社員が法律で義務付けられている健康診断は、1年に1回のみですが、

第1種有機溶剤・第2種有機溶剤を使う仕事に常時就いている人は、その業務に就いた際と、その後、最低6か月ごとに1回、有機溶剤健康診断を実施しなければなりません。※第3種有機溶剤を使う場合はタンクなどの内部での仕事に限ります。

有機溶剤健康診断では内容も一般とは異なり、有機溶剤による健康障害の既往歴の調査や尿中のたんぱくの有無、使用中の有機溶剤に応じた指定の検査項目などが課されます。

健康診断にかかる費用は、全額を事業者が負担することになっています。医療機関によって費用は異なりますが、有機溶剤健康診断は、一般の健康診断よりも検査項目が多いため割高になります。1回3~4千円が多いようです。また6ヶ月に1回実施する必要があり、有機則該当の有機溶剤を使うことは、企業にとっては大きな負担になります。

| 有機溶剤健康診断 | 一般健康診断 | |

| 実施の頻度 | 6ヶ月に1回 | 1年に1回 |

| 内容 | 右の一般健康診断の項目に加え、使用している有機溶剤ごとに検査項目が追加される | 既往歴業務歴の調査、年齢に応じて検査項目が異なる |

| コスト | 年に2回やるためコストがかかる | 1年に1回で済む |

有機則に違反するとどうなるの?

有機則に違反すると、次のようなペナルティを課されます。

有機則該当の溶剤を使用していると、労働基準監督署に指導される

有機則該当の有機溶剤を使用していると、事業所の大小にかかわらず労基署に指導を受けます。

(従業員2人でも来た事例があります)

実際に、換気装置の定期点検を行っていない事業者や職場の環境測定、有機溶剤健康診断を6ヶ月に1回行っていなかった事業者、有機溶剤の人体に及ぼす作用の掲示、有機溶剤の区分の表示などを行わなかった事業者を労基署が指導した事例があります。

有機溶剤を使うことについては、特に届出はいりません。

有機則に違反した場合の罰則

労基署の指導に応じないなど悪質な場合は、労働安全衛生法に基づき3年以下の懲役または300万円以下の罰金を課されることがあります。

第2種有機溶剤を金属製パイプの洗浄に用いながらも局所排気装置などの換気装置を設けず、労基署の指導を5年以上無視した自動車部品製造企業や、有機溶剤健康診断を労働者に受けさせず労基署からの6回にわたる指導を無視した印刷業者が書類送検される事件なども起こっています。

有機則非該当品を使用するメリット

〈有機則に対応するためのコスト〉

| 有機則該当品 | 有機則非該当品 | |

| 換気装置 | 30万円~ | 0円(義務ではない) |

| 年2回の作業環境測定 | 14~16万円(年) | 0円(義務ではない) |

| 有機溶剤健康診断 | 6~8千円(1人、1年) | 0円 |

| 有機溶剤作業主任者技能講習 | 受験料等1万4千円 | 0円(義務でない) |

有機則該当品を使うと、局所排気装置の設置(30~60万円)や年2回の作業環境測定(1回7~8万円)と有機溶剤健康診断(1人約3~4千円)が必ずコストとしてかかってきます。

有機則非該当品を使うと、それらの義務事項がなくなるためコスト削減につながり、また労働基準監督署から指導を受けたり罰金を課されることもありません。

弊社では用途別に有機則非該当品を多数ご用意しております。

下記関連製品リンクからご確認ください。

そるぶ

三協化学の有機則非該当製品の情報は「有機溶剤の代替品 有機則・特化則非該当 環境対応製品一覧」を見てね!

有機則に関する質問

※2024年11月20日更新

以前、ページのコメントに寄せられた疑問・質問とその回答をご紹介します。

(※一部編集・抜粋しております)

質問No.01~10

※「▼」をクリックすると質問が表示されます。

屋内でゴムスポの接着の仕事をしていたのですが、有機溶剤で極力無害な溶剤はあるのでしょうか?

トルエンは発ガン物質ではないのでしょうか?

残念ながら有機溶剤を扱う上で、まったく無害な有機溶剤はございません。また、接着剤の成分によって使用できる有機溶剤が限られてきてしまいます。

トルエンの発がん性についてはラットおよびマウスに180週間吸入ばく露をした試験において、雌雄に発がん性の証拠は認められておりません。SDS上でも、発がん性については区分外となっております。

有機溶剤等とは有機溶剤の含有量が5%を超えるものとありますが、これは単体での5%なのか、複数の有機溶剤を合わせて5%、どちらの意味なのでしょうか?

有機溶剤の含有量が5%を超えるものとは、複数の有機溶剤が入っている場合、合計して5%を超えるもの、となります。

また、特定化学物質障害予防規則の中の特別有機溶剤に該当する物質が1%未満でもこの他の有機溶剤と合算して5%となる場合は有機溶剤中毒予防規則に該当することになります。

アンモニアを使っている工場で働いています。時々汚染されます。正社員は有機溶剤健康診断に行きます。ここは危険な工場でしょうか。

アンモニアは有害な化学品ではありますが、その危険度は使用量や使用環境によって異なります。例えば、中学校の義務教育課程でアンモニアを用いたフェノールフタレイン溶液の液色変化の実験で使用します。

安全を確保した状態であれば、問題なく使用できます。ですが例えば換気ができない締め切った状態で使用すれば危険度は上がってしまいます。有機溶剤健康診断に行かれるということであれば、管理がしっかりされた企業様であると推察されます。中小企業の中には、有機溶剤を使用している場合でも労働者に有機溶剤健康診断を受けさせていない会社様もあられるのが現状です。

しっかり対応する手袋をはめ、ゴーグルやマスクを着用し、正しくお使いいただければと思います。

有機溶剤含有の塗料を今まで通りの量・種類にて作業していましたが、今回初めて有機物質中毒予防規則に抵触すると監査から指摘がありました。

どのように対応すればよろしいでしょうか。

うちのばね工場ではばねに有機溶剤含有の塗料を塗ることがあります。塗料の量と種類は結構あります。以前からやっていましたが今年、工場内を間仕切りして、識別処理場にしました。

なんか監査が来た時に種類や量が増えていないのに処理建屋に対し、シンナーを含め月の有機溶剤使用量が『有機物質中毒予防規則』に抵触する。と言われました。

変わったことは、間仕切りをしただけなのですが。。。量も種類も変わってないし。。。どうすれば良いのかなと悩んでいます。

今まで通りの量・種類にて作業なさっていたけれど、今回初めて監査でご指摘を受けられた、ということでございますね。理由として考えられるのは2つあります。

1つは、本来今までも有機則に抵触していたけれど今回正式に指摘された可能性です。

2つ目は、工場内を間仕切りされたことで作業場の面積が小さくなり、有機則適用除外の枠から外れた可能性があります。2つ目の場合、例えば、有機則の第二種有機溶剤に該当する溶剤があって、作業場がMAX150㎥の体積であれば、

150×2÷5=60g/時間 で、1時間に60g以上使用する場合は有機則該当になります。ちなみに、販促になってしまい恐縮でございますが、例えばシンナーは有機則に該当しないタイプのシンナーもございまして、最近では多くの工場様で切り替えが進んでおります。

弊社ではそのようなシンナーを製造販売しておりますので、もしご興味があられましたら1度ご覧いただければ幸いでございます。

>>【三協化学製】有機溶剤中毒予防規則非該当シンナーへのリンク

エタノールを含有する薬剤を使用する場合、エタノールの含有濃度により、有機則及び消防法に抵触するのでしょうか。

エタノールは有機則に非該当なので、エタノールの濃度は有機則には関係ありません。

また、エタノールを含む炭素の数が1~3個までの飽和一価アルコールは60wt%未満の水溶液の場合は危険物には該当しません。

逆にそれ以外の場合は消防法に該当するのと、他に含有している成分がどのようなものかにもよってくるので、薬剤メーカー様へお問い合わせをされることが確実かと思います。

インクの工場で品質管理の仕事をしています。第二種有機溶剤が入ったインクがありますが、換気は全体換気で局所的ではありません。

これは、会社としてどうなんでしょうか?

工場内において1時間で放出される有機溶剤の量はどれくらいになりますでしょうか。この値は工場内の気積にもよりますが、有機溶剤等の許容消費量を超えない範囲ならば有機溶剤中毒予防規則は適用されません。この内容は有機溶剤中毒予防規則の第二条にあります。

もしこの許容量を超えるようでしたら、有機溶剤に対する対策を取らなければいけません。

第1種から第3種の有機溶剤で分類される一般的に知られている商品名を分類ごとに教えてください。

第一種:一般的なものはございません

第二種:ラッカーシンナーなど

第三種:ホワイトガソリンなど

一般的とおっしゃられているのがどのレベルのものなのか分かりかねますので、あいまいな回答になってしまい申し訳ありません。

特に集中して溶剤が揮発していると感じる時が1〜2時間に1回3分程度、ウエスに洗剤(溶剤)を含ませ洗浄している時ですが、(印刷物に飛沫が飛ばないよう不織布マスクをしています。)

本来、有機溶剤のマスクは防毒マスクでしょうがN95またはDC2マスクでは全く意味がないのでしょうか?

印刷工場で仕事しています。年二回の健康診断と作業環境測定はしています。測定結果は第1と第2管理区分が在ります。

「短時間であれば30〜50%の吸引カットの効果がある」のような事はことはありませんか明確な回答(指標)があればスッキリします。

有機溶剤は粉じんがウイルスよりも小さいため、不織布マスクでは素通りになってしまいます。防毒マスクを着用してください。

農業トラクターの工場内で、使用後のスプレーガンの洗浄を有機溶剤(シンナー)を使いブラシ等で綺麗にしています。

塗装作業は屋外ですが、有機則の対象で、健康診断、環境測定は必要ですか?

屋外の場合は、有機溶剤業務にあたりませんが、工場内で洗浄を行う場合は有機溶剤中毒予防規則の有機溶剤業務に該当しますので、健康診断や環境測定が必要になります。

局所排気装置 スプレーブースw2000h1800ブース開口面にプレフィルター付き、ストレーファン500CMHで屋外排気となっております。

給気は第三種機械換気となっています。排気のストレーファンで引っ張り、室内給気となっています。

主にラッカースプレー等を使用していますが、この場合の風速は外付け式フードの有規則で考えて0.5m/s必要となるのでしょうか?

そちらに関しては弊社よりも設備屋様にお伺いされた方がよろしいかと思います。申し訳ありません。

質問No.11~20

※「▼」をクリックすると質問が表示されます。

屋内の作業場にて有機則に該当する溶剤系の塗料を許容消費量以上使用する作業を、1週間に1、2回行っています。この場合、6月以内に1回の定期的な健康診断が必要になりますでしょうか。

またこの作業場、この業務は、有機溶剤取扱作業場、有機溶剤取扱作業としての要件を満たす必要がありますでしょうか。

管轄の労働基準監督署によって、解釈が異なるケースがありますので、所轄の労働基準監督署様へお問い合わせください。

有規則の「適応除外」について認識が正しいか確認させていただきたく、有規則の条文を読み、以下のように理解したのですが、正しいでしょうか?

第一章 第二条の適応除外では、有機溶剤の消費量が許容消費量を超えない場合は、労基署の認定を受けずとも、換気装置の設置(第三章)や作業主任者の選任(第四章)は不要となるが、作業環境測定(第五章)や健康診断(第六章)は実際しなければならない。

仰る通りです。五章、六章は有機溶剤をご使用する限り必要になってくるものになります。より詳しくは管轄の労基様にご確認なさるのがベストです。

有規則の適用除外について、環境改善のため、清拭に使用する有機溶剤をトルエンやガソリンから、有規則適用除外の洗浄油に切り替えることを検討しています。

適用除外の溶剤を使用する場合は、防毒マスクのような保護具は不要という理解でよろしいのでしょうか。

また、トルエンを使用する差異も許容消費量(第二種:2/5×気積m3)を超えない場合は防毒マスクのような保護具が不要という理解でよろしいのでしょうか。

適用除外の溶剤を使用する場合、並びに少量消費の場合、保護具の着用は「義務」ではなくなります。

但し、勿論着用いただいた方が安全でございますので、メーカーとしてはSDSにも「保護具を着用のもとご使用ください」と表記させていただいております。

私の職場では非定期的に塗装(有機溶剤含有)作業を行っています。このような職場では有機溶剤作業主任者がいなくても大丈夫ですか?

作業場の広さと1時間当たりに使用する量によって異なりますが、おそらく有機溶剤中毒予防規則に抵触するものと思われます。

万が一抵触する場合、作業主任者を選任していない場合、企業様に罰則が科せられるおそれがあります。一度管轄の労働基準監督署様へお問い合わせくださいませ。

ホームセンターなどで安価で購入できるラッカースプレーにも有機溶剤が含まれていますが、含有量としては対象外ですか?

メーカー様にご確認頂くのが1番ですが、おそらく有機溶剤中毒予防規則に該当する成分になるかと思います。(具体的な成分がわからないので、おそらく、ですが)

有機則の適用除外についての解釈を整理しております。以下の認識でよろしいでしょうか。

(疑問1)

第1種〜第3種に該当する有機溶剤を5%未満に薄めて洗浄などに使っている場合、これは有機溶剤業務「チ」の中の一工程になると思います。でも、薄める工程だけ常時屋外で行なっていたら有機則の適用外と考えていいのでしょうか?

(疑問2)

許容消費量を超えない場合の除外申請についてですが、作業場によっては消費量の増減があるかと思います。一度申請が認定されればあとはずっと有効ですか?それとも年毎に更新とかあるのでしょうか?

(疑問3)

有機溶剤の量に乗ずべき数値(S53年8月7日告示87号)は、使っている有機溶剤混合物の含有率に関係なく、必ず表の数値(混ざり物が勘案された数字)を使うべし!という理解で良いですか?

(疑問4)

条文には度々「事業者が従事させるとき」のような文言があります。例えば、小さな工場で(疑問1)のような希釈作業を社長が行えば従事させた事にならないので、有機則は適用外で良いのでしょうか?

何かをごまかして安衛法を免れようと考えているわけでは決してありません。主人が局排の仕事をしており除外についてお客様によく聞かれるとの事で、調べております。

法令の解釈の問題になりますので、管轄の労働基準監督署様によって、基準が微妙に異なるケースがございます。

所轄の労働基準監督署様へお問い合わせ頂くことをお勧め致します。申し訳ありません。

IPAなど消防法の適用について、質問です。

指定数量(400L)以上を貯蔵または取り扱う場合は消防法規制、

指定数量未満の場合でも各市町村の火災予防条例で貯蔵または取扱いの規制

特に、指定数量の1/5(IPAの場合80L)以上を貯蔵または取り扱う場合、市町村条例により消防長または消防署長に届出書類の提出

が、有機則での排気・周知以外に必要と考えていいのでしょうか?

IPAなど消防適用において作業場内や同敷地は防爆構造など、必要となるのでしょうか?

有機則(有機溶剤中毒予防規則)と消防法は全く別の管轄・別の法律なため、消防法に該当するから、有機則の排気・周知が必要、というわけではございません。(製品によっては、消防法に該当しないが、有機則には該当するケースもございます)

また、電気設備に関しては経産省の管轄になります。IPAの場合、消防法では、指定数量未満でも管轄の消防署に届出が必要です。有機則では、年に1回の有機溶剤使用者向けの健康診断が必要になったり、有機溶剤作業主任者を任命しなければならないなどの義務が発生します。

また電気設備に関しては、防爆構造が必要です。

ゴム製品の工場にて、凝固剤の溶媒として使用しているメタノールを「水」に切り替えて製造することに成功しました。

しかしながら、これをどのように数値化していいのか、またそもそもどのような数値を出せばいいのか、どのようにアピールしていくのかが難しく、どこに相談していいのかもわからない状態です。

弊社ではコンサル事業などは行っていないため、他社製品のアピールについてはお答え出来かねます。

屋内と屋外の有機則の適用について、質問です。

①第3種有機溶剤含有物に分類される塗料を使い屋外で塗装業務をする場合、有機則は適用されないのでしょうか?(作業主任者・作業環境管理※1、健康管理※2)

※1、防毒マスクの義務はありませんか?

※2、有機溶剤等健康診断の義務はありませんか?

②同じ塗料を屋内(縦20mx横10mx高さ8mの長方形の建物で、トラックの出入りできる出入口が1面、他3面は窓あり、屋根に複数個全体換気装置も有り)で作業した場合、すべての窓を全開に加え全体換気装置を用いても屋内作業扱いになり有機則は適用になるでしょうか?

①屋内での有機作業業務に関する法令になります。屋外で作業する場合は適用されません。

②屋外作業と同じ条件になるかどうかは管轄の労働基準監督署へお問い合わせください。

ただ、第三種有機溶剤は屋内作業でもタンク内作業でない場合は有機溶剤中毒予防規則に非該当となります。

ゴム製品の工場にて、凝固剤の溶媒として使用しているメタノールを「水」に切り替えて製造することに成功しました。

しかしながら、これをどのように数値化していいのか、またそもそもどのような数値を出せばいいのか、どのようにアピールしていくのかが難しく、どこに相談していいのかもわからない状態です。

弊社ではコンサル事業などは行っていないため、他社製品のアピールについてはお答え出来かねます。

質問No.21~

※「▼」をクリックすると質問が表示されます。

以下の現状を踏まえコンプライアンスの観点から対応策、打開策、知見等あれば何かご教示願えますでしょうか。

現状〉

•現職場はタンク等内部に該当し払拭洗浄作業を行なっている

•使用する有機溶剤は許容消費量未満で現状、作業場所に局所排気装置はない

•今後増産により許容消費量以上の第二種有機溶剤の使用が見込まれる

•品質、施設能力、コスト面で新規設置が現実的に難しい

•新たに局所排気装置の設置義務が発生する認識

•上記理由より局所排気装置の設置に関する計画届が出せない

•有機則非該当品への代替を模索しているが切り替えの実現性は低い

弊社では、コスト面や作業場の空間的問題で局所排気装置が付けられない会社様へ、有機則非該当品への代替をお勧め、ご採用につながった実績が数多ございますが、コンプラ様が今まで検討された中で、「切り替えの実現性は低い」とお感じになられたご理由はどのような部分でしょうか。(価格、性能、臭気など)

ご理由にもよりますが、もし弊社製品をお試しでないなら、どのような汚れを洗浄されているか、月にどのくらいの量の溶剤をご使用になっているかなどの情報も頂けましたら

もしかすると製品のご提案ができるかもしれません。

カテゴリーから探す

キーワードから探す