お知らせ・お役立ち便覧 NEWS

化学規制

2025.04.30

安全データシート(SDS)とは?内容や読み方、入手方法などを解説

化学物資を取り扱う上で、必ず把握しなければならないのが安全データシート(SDS)です。

SDSについて読み方や内容、書かれていることの意味、入手方法などを初心者でもわかるように丁寧に解説します。

目次

安全データシート(SDS)とは?

安全データシートは、英語名のSafety Data SheetからSDSと呼びます。

SDSは化学物質や、化学物質を含む混合物を譲渡したり提供したりする場合に、その化学物質の物理化学的性質や危険性、有害性、取り扱いに関する情報を化学物質などを提供する相手に伝えるための文書です。

化学物質を取り扱うときは、SDSで組成や成分、危険有害性、適用法令などをしっかりと確認することが大切です。

国際的に、ILO(国際労働機関)条約での取り決めやISO(国際標準化機構)での標準化などの枠組みが整備され、日本や中国を含む多くの国でSDSの提供は義務化されています。

※中国語のSDSについては別記事「中国語SDSとは?日本語SDSとの違いや作成委託の料金などを解説」で説明しておりますので併せてお読みください。

MSDSとは?

SDSは以前、化学物質等安全データシート(Material Safety Data Sheet、略称:MSDS)とも呼ばれていました。

しかし、国際的な呼び方に合わせるため2011年に、SDSという名称に統一されました。

SDSに関連する法令

SDSに関連する法令としては、労働安全衛生法と、毒物及び劇物取締法、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)があります。

それぞれの法令で指定される化学物質は、定められた形式でのSDSの作成と配布が義務付けられています。

SDS交付対象義務のある物質は2024年4月1日現在、896物質あります。この数は2026年4月には約2900物質に増えるとされています。

SDS交付対象物質の一覧は以下の厚生労働省職場のあんぜんサイトのリンクより確認できます。

化学物質:表示・通知対象物質(ラベル表示・SDS交付義務対象物質)の一覧・検索

なお、SDS交付対象物質に該当する物質は、化学物質のリスクアセスメントの実施義務の対象でもあります。詳しくは別記事「化学物質のリスクアセスメントとは?実施方法などをわかりやすく解説」をお読みください。

SDSに記載される項目

SDSは、JIS規格の「GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ラベル、作業場内の表示及び安全データシート(SDS)」(JIS Z7253-2019)に従って作成されています。

この規格によりSDSの内容や形式について具体的に定められています。

SDSに記載すべき項目は以下の16項目で、項目の番号や項目名、項目の順番は変えてはいけません。

| 項目 | 概要 |

| 1 化学品及び会社情報 | 化学物質の名称や会社名、住所、電話番号等 |

| 2 危険有害性の要約 | 重要な危険有害性の簡潔な記載等 |

| 3 組成及び成分情報 | 化学物質の学名または一般名、CAS番号、物質か混合物か等 |

| 4 応急措置 | 目に入った場合や皮膚に付着した場合、吸入した場合、飲み込んだ場合の応急処置方法等 |

| 5 火災時の措置 | 火災発生時の適切な消化方法等 |

| 6 漏出時の措置 | 漏出時の人体や環境に対する注意事項、保護具、回収、中和、封じ込め、浄化方法と機材等 |

| 7 取扱い及び保管上の注意 | 取扱者のばく露防止、火災、爆発の防止、保管する上での条件等 |

| 8 ばく露防止及び保護措置 | ばく露限界値や許容濃度、ばく露軽減設備、適切な保護具等 |

| 9 物理及び化学的性質 | 形状や色、匂い、pH、融点凝固点、沸点、引火点、爆発特性、蒸気圧等 |

| 10 安定性及び反応性 | 化学物質等の安定性や危険な反応、避けるべき条件等 |

| 11 有害性情報 | 急性毒性、皮膚腐食性・刺激性、眼に対する重篤な損傷・刺激性、呼吸器感作性、皮膚感作性、生殖細胞変異原性、発がん性、生殖毒性、呼吸性呼吸器有害性等 |

| 12 環境影響情報 | 起こり得る環境影響、生態毒性、残留性・分解性、生体蓄積性、土壌中の移動性等 |

| 13 廃棄上の注意 | 安全で環境上望ましい廃棄方法、その物質が付着した汚染容器や包装材の廃棄方法 |

| 14 輸送上の注意 | 陸上、海上、航空それぞれの輸送手段別の注意事項等 |

| 15 適用法令 | 適用される法令名 |

| 16 その他の情報 | 安全上重要だが、これまでの項目に該当しない情報 |

以上のように16項目もあるため、実際のSDSはA4サイズで20枚になることもあります。

16項目全てを解説することは難しいため、弊社の「純アセトン」のSDSを参照しながら、重要な項目に絞って解説します。

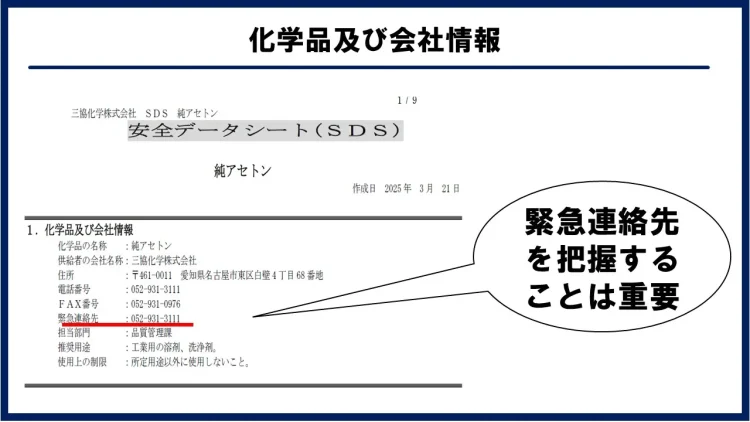

化学品及び会社情報

化学製品の名称や製造メーカーの情報、用途などを記載しています。

以下は弊社の「純アセトン」のSDSの抜粋です。

化学品の名前と製造メーカー名と緊急連絡先などが記載されています。

特に緊急連絡先は、万が一トラブルが起こったときに大切になってきます。

必ず把握しておきましょう。

※そのため必ずその製品の製造メーカーのSDSを参照するようにしましょう。

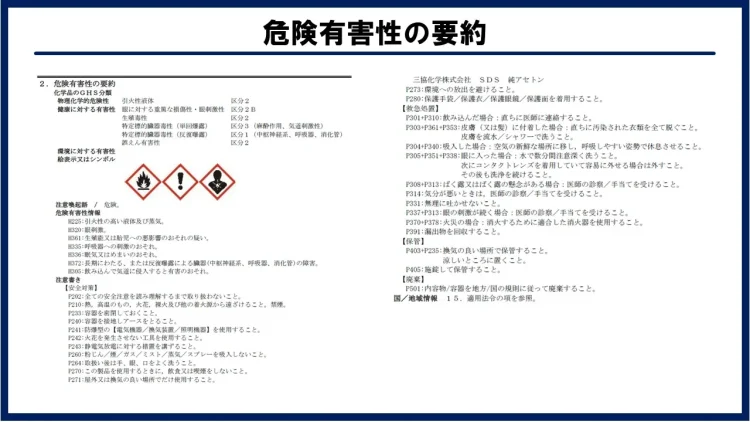

危険有害性の要約

その化学品の有害性の概要や使用・保管・廃棄・救急措置などの注意事項が簡潔にまとめられています。

その化学品の有害性の概要や使用・保管・廃棄・救急措置などの注意事項が簡潔にまとめられています。

GHS分類による有害性区分

危険有害性の項目では、その化学品の危険有害性をGHSに従って分類して表記しています。

そるぶ

GHSとは、「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」(The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)のことで化学品の危険有害性を世界的に統一された一定の基準で分類し、絵表示などを用いてわかりやすく表示するための基準だよ~♪

このGHSによる分類を見ると、その化学品の有害性を短時間で把握できます。

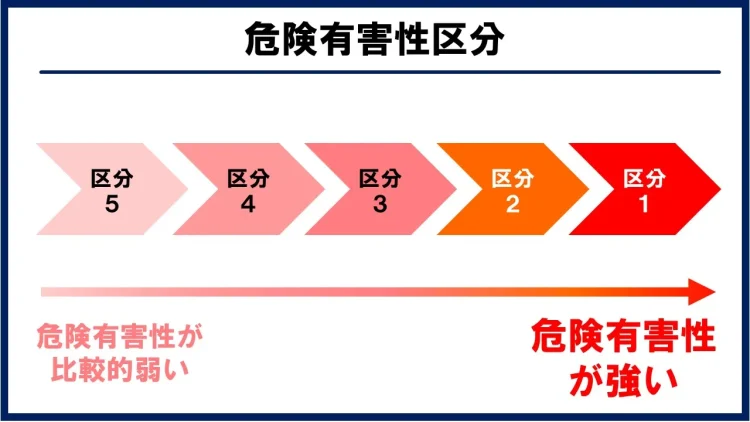

危険性・有害性が確認されている項目について危険性が高いものから順に、区分1~区分5に以下のように分けています。

純アセトンの危険有害性区分は以下のようになっています。

| 項目 | 区分 |

| 引火性液体 | 区分2 |

| 眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性 | 区分2B |

| 生殖毒性 | 区分2 |

| 特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分3(麻酔作用、起動刺激性) |

| 特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分1(中枢神経系、呼吸器、消化管) |

| 誤えん有害性 | 区分2 |

絵表示またはシンボル

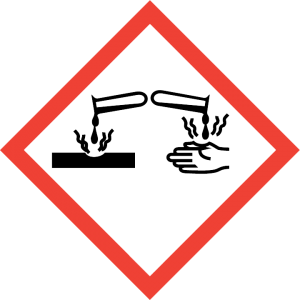

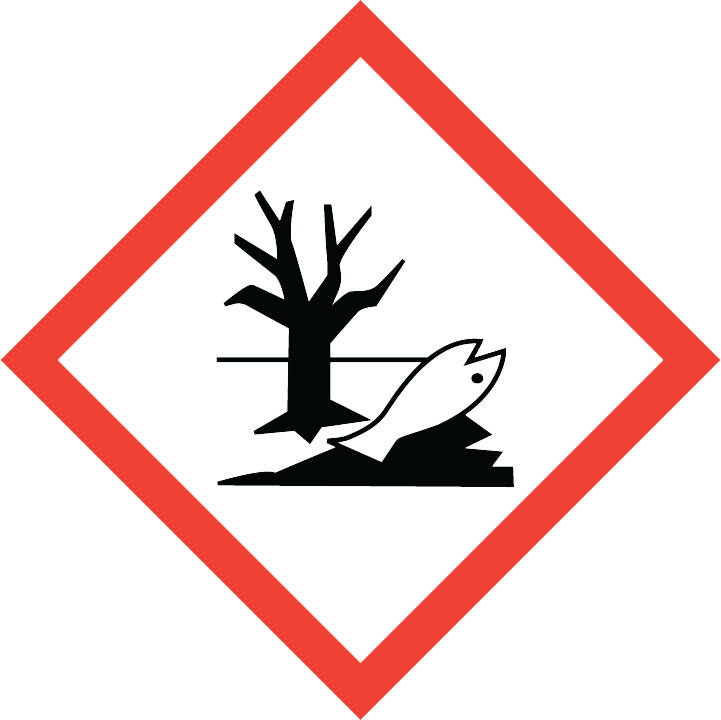

危険有害性を一目でわかるようにシンボルとして絵で表示しています。このシンボルもGHSで決まっており、世界共通です。

実際のシンボルとその説明は以下の通りです。

| シンボル |

内容 |

|

急性毒性(区分4)、皮膚腐食性・刺激性(区分2)、眼に対する重篤な損傷・眼刺激性(区分2A)、皮膚感作性、特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露)(区分3) |

|

急性毒性(区分1~3) |

|

呼吸器感作性、生殖細胞変異原性、発がん性、生殖毒性、特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露)(区分1~2)、特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露)、吸引性呼吸器有害性 |

|

金属腐食性物質、皮膚腐食性・刺激性(区分1A~C)、眼に対する重篤な損傷・眼刺激性(区分1) |

|

水性環境有害性 |

|

可燃性・引火性ガス、可燃性・引火性エアゾール、引火性液体、可燃性固体、自己反応性化学品、自然発火性液体、自然発火性固体、自己発熱性化学品、水反応可燃性化学品、有機過酸化物 |

|

支燃性・酸化性ガス、酸化性液体、酸化性固体 |

|

火薬類、自己反応性化学品、有機過酸化物 |

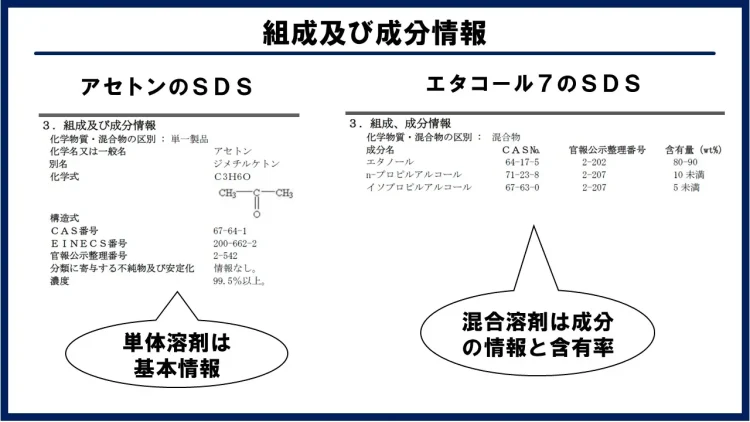

組成及び成分情報

単体溶剤であればその基本情報が、混合溶剤の場合は成分情報と含有率が書かれています。

単体溶剤であればその基本情報が、混合溶剤の場合は成分情報と含有率が書かれています。

単体溶剤の場合

単体溶剤の場合、化学品名や別名、CAS番号、化学式、構造式、純度などの基本情報を記載しています。

CAS番号とは、Chemical Abstracts Serviceの頭文字を取ったもので、CASナンバーとも呼ばれており、世界共通の化学物質固有の識別番号です。

化学物質には、同じ物質でも別名や製品名などがたくさんありますが、CAS番号は固有の番号のためその物質がどんなものか把握するときに役立ちます。

純度はその化学品が含まれる割合です。メーカーによって純度が異なる場合があるため確認するようにしましょう。

混合溶剤の場合

シンナーや洗浄剤のような混合溶剤の場合は、成分の情報や含有率、CAS番号などが書かれています。

ただし全ての成分名が記されているわけではなく、表示義務のある成分名だけが書かれていることが多いです。

※有機溶剤だと、有機則や特化則、PRTR法に該当する物質は表示する義務があります

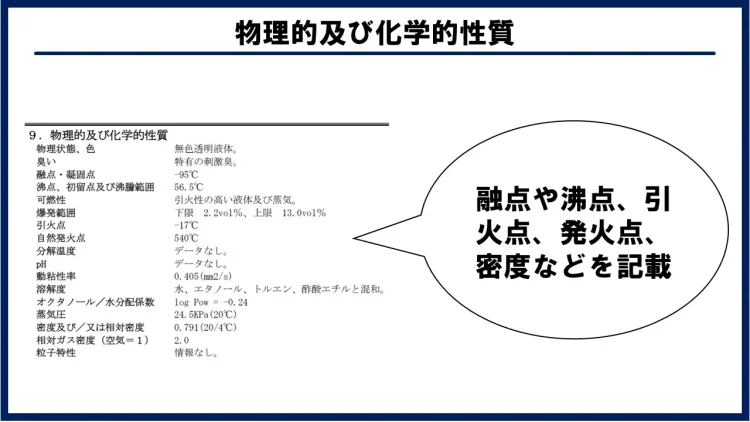

物理的及び化学的性質

その化学品の融点や沸点、引火点、発火点、密度などの方法を記しています。

融点・凝固点

融点・凝固点とは、その物質が液体から固体になる(凍る)温度または、固体から液体になる(溶ける)温度のことです。

有機溶剤の場合、あまり関係ありませんが、融点・凝固点が高いものでは冬場に凍ってしまうものあるため注意が必要です。

沸点、初留点及び沸点範囲

沸点とは液体が気体になる(気化)温度のことです。

初留点(しょりゅうてん)とは、混合溶剤など沸点に幅がある場合、その最初の温度のことです。

例えばある混合溶剤の沸点が150-300℃の場合の初留点は150℃です。

一般に沸点が低いほど乾燥が早く、沸点が高いほど乾燥が遅いです。※あくまで目安で例外もある

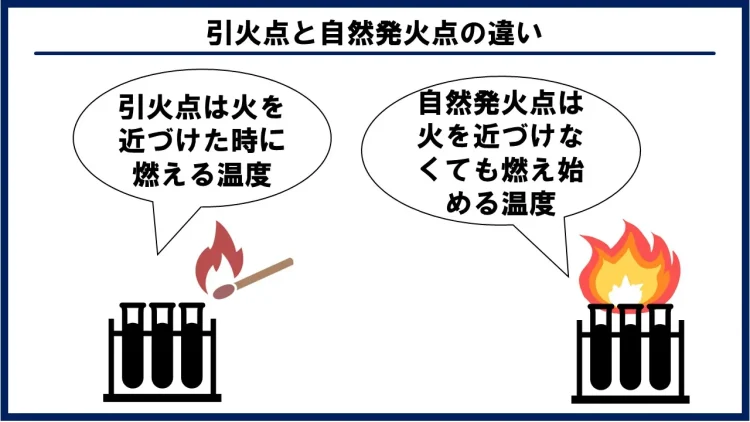

引火点と自然発火点

火や火花、炎などの発火源を近づけたときに燃え始める最低温度のことです。

火や火花、炎などの発火源を近づけたときに燃え始める最低温度のことです。

対して自然発火点は、発火源なしで自ら燃え始める最低温度のことです。

一般に自然発火点は引火点よりも高いです。

引火点が低ければ低いほど、燃えやすいため作業する環境に静電気や火花などの発火源がないか注意する必要があります。

また、消防法の規定により、引火点の違いによってその化学品を保管できる量が変わってきます。

詳しくは「消防法とは?該当する有機溶剤、指定数量の考え方などもわかりやすく解説」をお読みください。

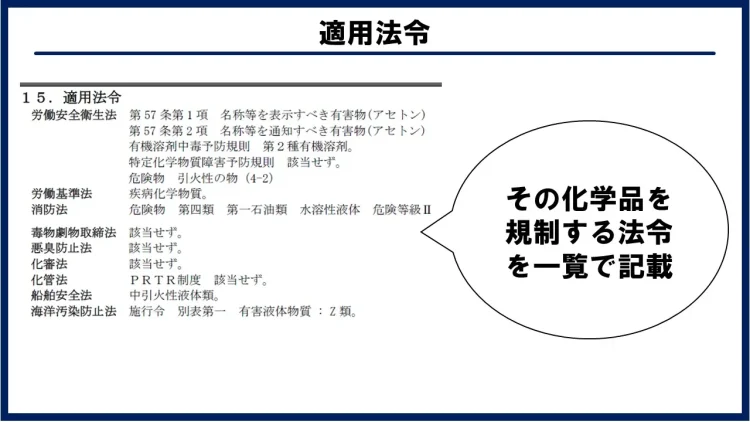

適用法令

上記は純トルエンのSDSの「適用法令」の抜粋です。

このように化学品が該当する法令を記載しています。

有機溶剤中毒予防規則(有機則)や特定化学物質障害予防規則(特化則)、PRTR法が該当するかどうかは、この項目で確認できます。

化学品を使用する前にこの項目を読んで、どの法令に該当するか把握しておきましょう。

SDSの入手方法

入手した化学品にSDSが付属していない場合は、供給元に求めれば手に入ります。

また、第1種、第2種有機溶剤に該当する成分が一定以上含まれる製品は、容器や包装上のラベルにも、危険有害情報や安全対策、緊急措置が記載されています。

まとめ

・SDS(安全データシート)とは、化学物質の物理化学的性質や危険性、有害性、取り扱いに関する情報を、化学物質などを提供する相手に伝えるための文書

・中身は16項目に分かれている

・形式はJIS規格で決まっている

・危険有害性の区分は数字が小さいほど危険性が高い

・SDSは供給元から入手できる

SDSについて疑問や質問がある方は、下記リンクよりお気軽にお問い合わせください。

カテゴリーから探す

キーワードから探す