お知らせ・お役立ち便覧 NEWS

化学規制

2025.09.25

濃度基準値とは?概要や測定方法、対象物質などをわかりやすく解説

濃度基準値について、概要や測定方法、対象物質などをわかりやすく解説します。

目次

濃度基準値とは?

濃度基準値とは、労働者の健康を守るため労働安全衛生法に基づいて、厚生労働省が高リスクの物質に対して設定した基準値です。

2022年5月に導入され、2025年9月現在、その対象物質は179物質あります。

濃度基準値が定められた物質を製造したり、取り扱ったりする屋内作業場では、労働者の個人ばく露の程度を濃度基準値以下にしなければなりません。基準値を超えてしまった場合は低減措置を取らなければなりません。

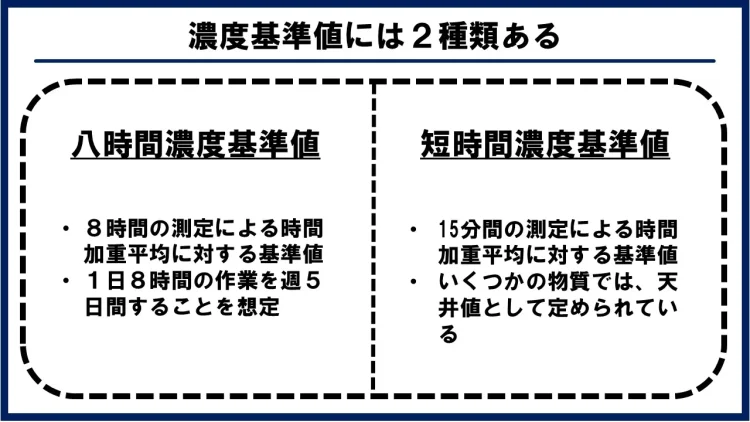

濃度基準値には、八時間濃度基準値と短時間濃度基準値の2種類があります。濃度基準値設定物質には、両方とも定められているものと、片方しか定められていないものがあります。

八時間濃度基準値

八時間濃度基準値は、8時間の測定による時間加重平均に対する基準値です。作業者が1日8時間の作業を週5日間することを想定しています。

短時間濃度基準値

短時間濃度基準値は、15分間の測定による時間加重平均に対する基準値です。

アクロレインとグルタアルデヒド、クロロピクリン、2-ブテナールの4物質については、短時間濃度基準値が天井値(平均値ではなく、どの瞬間のばく露についても超えてはいけない濃度)として定められています。

個人ばく露測定

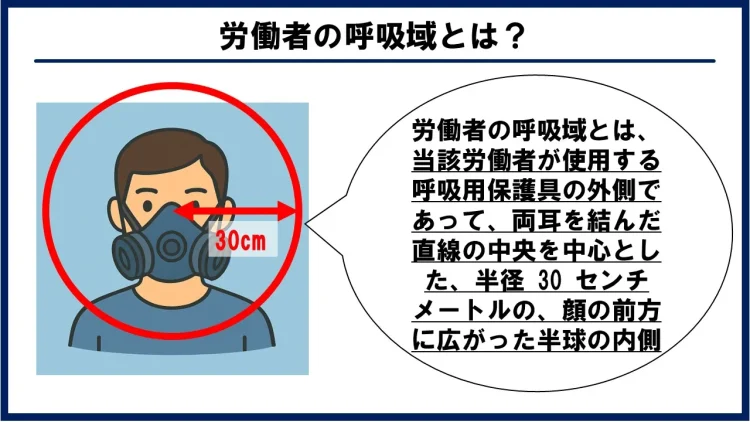

個人ばく露測定は、化学物質のリスクアセスメントの結果、推定ばく露量が濃度基準値の二分の一を超えている場合には、実施が義務付けられています。具体的には、労働者の呼吸域における物質の濃度を測ります。

労働者の呼吸域とは、厚労省による「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針 」によると、「当該労働者が使用する呼吸用保護具の外側であって、両耳を結んだ直線の中央を中心とした、半径 30 センチメートルの、顔の前方に広がった半球の内側」と定義されています。ただし、たとえ測定した値が濃度基準値を上回っていたとしても、有効な呼吸用保護具の使用により、労働者がばく露される濃度が、濃度基準値以下であれば許容されます。

測定方法としては、最も高いばく露を受ける労働者(最大ばく露労働者)に測定器を襟や胸、肩などの顔の近くに長時間装着させて実際に作業してもらう方法などがあります。測定する際は、測定の精度を担保するため作業環境測定士に関与してもらうことが望ましいです。

そるぶ

化学物質のリスクアセスメントについては、別記事「化学物質のリスクアセスメントとは?実施方法などをわかりやすく解説」で詳しく説明しておりますので併せてお読んでね!

個人ばく露測定が義務とされる場合の例

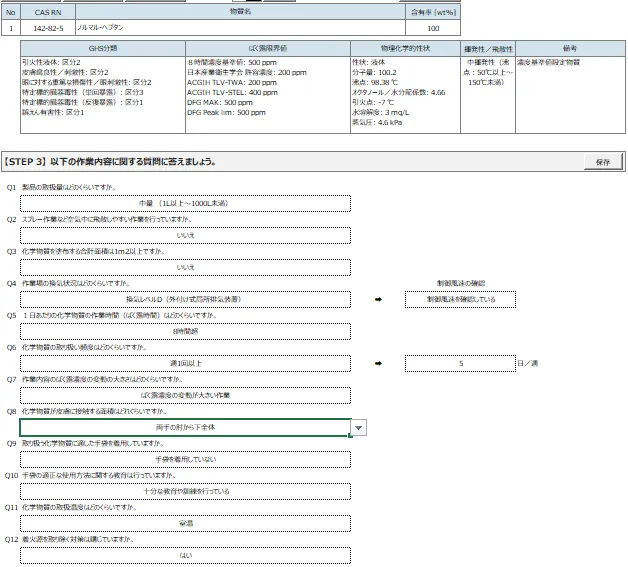

個人ばく露測定は、化学物質のリスクアセスメントの結果、推定ばく露量が濃度基準値の二分の一以上の場合に必要とされています。実際に、厚生労働省が推奨するリスクアセスメントツールであるクリエイトシンプルを使って判断の方法を、八時間濃度基準値が500ppmに設定されているn-ヘプタンを使う想定で見ていきます。

取扱量1L~1000L未満などの各種条件を入力すると次のように出力されます。

8時間の推定ばく露濃度が50~500ppmと出ています。n-ヘプタンの濃度基準値(500ppm)の二分の一(250ppm)を超えている可能性があるため、個人ばく露測定が義務だと言えます。

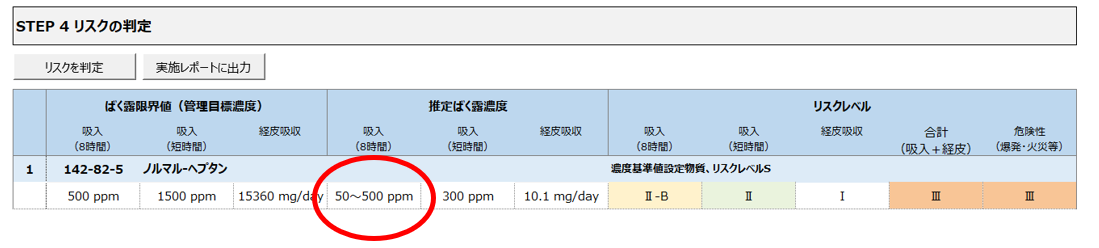

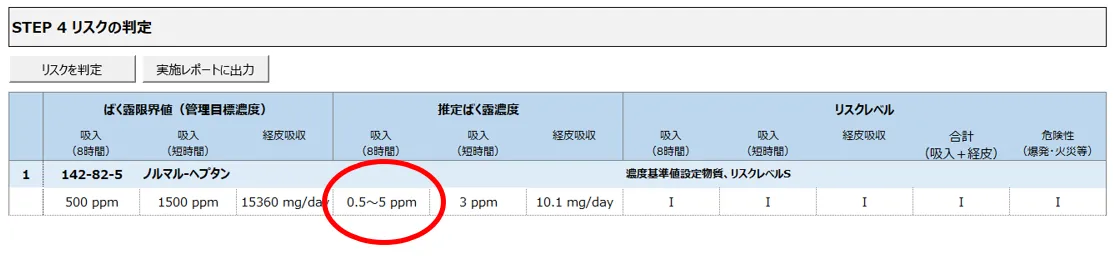

一方で、取扱量が10mL未満とした場合(その他の条件は変えていません)は次のように出力されます。

推定ばく露濃度が0.5~5ppmに下がりました。濃度基準値の二分一を下回っているため、個人ばく露測定は義務ではありません。

クリエイトシンプルについては、別記事「CREATE-SIMPLE(クリエイトシンプル)とは?使い方などをわかりやすく解説」でわかりやすく説明しておりますので、併せてお読みください。

濃度基準値と管理濃度、許容濃度との違い

濃度基準値と似たようなものに管理濃度、許容濃度があります。

管理濃度

管理濃度も、濃度基準値と同様に労働安全衛生法に基づく数値であり、作業環境測定の結果から、作業環境管理の良否を判断する際の管理区分を決めるために用いる指標です。

作業環境の状態を良いものから順に、第一管理区分、第二管理区分、第三管理区分の3つに区分しており、第三管理区分に指定された場合は、個人ばく露測定が必要になります。

労働者へのばく露濃度の基準である濃度基準値とはことなり、管理濃度は作業場の空気中の対象物質濃度として設定されています。

許容濃度

許容濃度は、労働者が1日8時間、1周間程度、肉体的に激しくない労働強度で有害物質にさらされる場合に、平均ばく露濃度がこの数値以下であれば、健康上の悪影響が見られないと判断される濃度です。

厚生労働省が定める濃度基準値と異なり、許容濃度は日本産業衛生学会という民間団体が定めています。

濃度基準値の努力義務

濃度基準値には、義務の他に以下のような努力義務も課されています。

- 測定した15分間の時間加重平均値が八時間濃度基準値を超え、かつ短時間濃度基準値以下の場合は、ばく露の回数が1日の労働時間中に4回以内とし、その間隔を1時間以上取ること。

- 八時間濃度基準値が定められているが、短時間濃度基準値が定められていない物質で、15分間時間加重平均値が、八時間濃度基準値を超える場合は、15分間時間加重平均値が八時間濃度基準値の3倍を超えないようにすること。

- 短時間濃度基準値が天井値として定められているものは、いかなる短時間のばく露であっても短時間濃度基準値を超えないようにすること。

- 有害性の種類や影響を及ぼす臓器が同じであるものを2種類以上含む混合物の八時間濃度基準値又は短時間濃度基準値については、換算値が1を超えないようにすること。

C=C1/L1+C2/L2+…(C:換算値、Cn:物の種類ごとの八時間時間加重平均値又は十五分間時間加重平均値、Ln:物の種類ごとの八時間濃度基準値又は短時間濃度基準値)

三協化学の濃度基準値該当製品一覧

弊社で取り扱う製品の中で、濃度基準値が設定されているものは以下の通りです。

| 商品名 | 物質名 | CAS番号 | 八時間濃度基準値 | 短時間濃度基準値 |

| 1-ブロモプロパン | 1-ブロモプロパン | 106-94-5 | 0.1 ppm | - |

| DAA | ジアセトンアルコール | 123-42-2 | 20 ppm | - |

| DBP | フタル酸ジ-ノルマル-ブチル | 84-74-2 | 0.5 ㎎/㎥ | - |

| DMAC | N,N-ジメチルアセトアミド | 127-19-5 | 5 ppm | - |

| DOP | フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(別名DEHP) | 117-81-7 | 1 ㎎/㎥ | - |

| MTBE | メチル-ターシャリ-ブチルエーテル(別名MTBE) | 1634-04-4 | 50 ppm | - |

| n-ヘプタン | ヘプタン(ノルマル-ヘプタンに限る。) | 142-82-5 | 500 ppm | - |

| PM | プロピレングリコールモノメチルエーテル | 107-98-2 | 50 ppm | - |

| TBA | ブタノール(ターシャリ-ブタノールに限る。) | 75-65-0 | 20 ppm | - |

| イソプロピルエーテル(IPE) | イソプロピルエーテル | 108-20-3 | 250 ppm | 500 ppm |

| イソホロン | イソホロン | 78-59-1 | - | 5 ppm |

| エチレングリコール | エチレングリコール | 107-21-1 | 10 ppm | 50 ppm |

| クメン | クメン | 98-82-8 | 10 ppm | - |

| シクロヘキサン | シクロヘキサン | 110-82-7 | 100 ppm | - |

| トリメチルベンゼン | トリメチルベンゼン | 25551-13-7 | 10 ppm | - |

| ノナン | ノナン(ノルマル-ノナンに限る。) | 111-84-2 | 200 ppm | - |

| ブチルカルビトール | ジエチレングリコールモノブチルエーテル※6 | 112-34-5 | 60 ㎎/㎥ | - |

| モノエタノールアミン | 2-アミノエタノール | 141-43-5 | 20 ㎎/㎥ | - |

その他の弊社の取り扱いがない物質については、厚生労働省の以下のリンクをご参照ください。

カテゴリーから探す

キーワードから探す